- 関連キーワード

- 公取委

公正取引委員会は7月11日、大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査報告書を公表した。

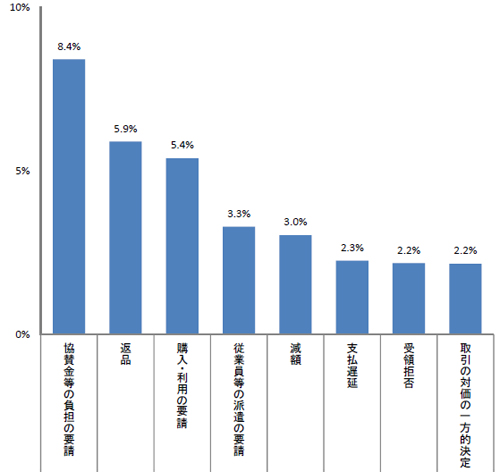

<優越的地位の濫用行為、要請を受けたことがある納入業者の回答割合>

納入業者の回答者のうち、「協賛金等の負担の要請」8.4%、「返品」5.9%、「購入・利用の要請」が5.4%となっている。

要請を納入業者が受け入れた後の対応についてみると、要請による負担を全て受け入れたとする回答が70%以上だった。

このため、公取委では、違反行為の未然防止の観点から、関係事業者団体等に対し、購買部門の一般社員を重点対象として業種別講習会を実施し、大規模小売業者等と納入業者の取引公正化を推進し、違反行為の未然防止に努める。

さらに、優越ガイドラインの認知度が相対的に低かった売上高100億円未満の大規模小売業者等に対して、講習会への積極的な参加を促すとしている。

今後とも、優越的地位の濫用行為等独占禁止法に違反する疑いのある行為が認められる場合には、厳正に対処するとしている。

調査では、納入業者だけでは負担しきれずに納入業者の取引先に対して負担を依頼し受け入れてもらったとする回答割合の高かったのは、返品(26.1%)、従業員等の派遣の要請(20.7%)、協賛金等の負担の要請(19.8%)と取引の対価の一方的決定(18.2%)だった。

大規模小売業者等における「優越ガイドライン」の認知度では、売上高100億円以上では「内容についても知っていた」が78.2%、「名前やその存在は知っていた」が19.8%、「全く知らなかった」が2.0%となっている。

売上高100億円未満では「内容についても知っていた」が59.5%、「名前やその存在は知っていた」が35.2%、「全く知らなかった」が5.3%となった。

協賛金等の負担要請方法は、決算対策のための協賛金、店舗の新規・改装オープンに際しての協賛金、広告協賛金を要請するといった一時的な要請の事例が依然として多く見受けられた。

回答事例の中には、「発注に基づいて各店舗別に商品を梱包し、物流センターに一括して納入し、物流センターから各店舗に配送する際の配送代をいわゆるセンターフィーとして徴収される。センターフィーは店舗別に梱包した納入商品の納入対価の大小にかかわらず一律に設定されているため、店舗別小口発注に対応すると、納入対価から納入した商品の原価を控除した粗利額よりもセンターフィーの金額の方が大きくなることが多く、納入するほど赤字となっている」といった、納入業者の直接の利益等を勘案して合理的と認められる範囲を超えていると思われるものがあった。

中には、一方的に同意書を渡されて提出することが求められているという事例もあった。

従業員等の派遣の要請では、実際の派遣日数分ではなく、文書で案内された日数分しか請求させてもらえなかったという例がみられた。

返品については、「今後の取引を考えると返品を受け入れざるを得ないこともあった」と回答した納入業者、いずれの回答者数も優越ガイドラインで例示している行為類型中で最も多い。

その条件が不明確で、納入業者が不測の不利益を受けているものが多く見受けられた。

具体的な回答事例の中では、買取契約で納入しているにもかかわらず返品されるといった事例が目立ち、契約を無視して当然のように相手方に不利益を与えるような行為が見受けられるため、公取委では引き続き取引の公正化に向けた取組が必要であるとしている。

購入・利用の要請では、依然としてクリスマスケーキ、おせち料理、中元・歳暮商品及び紳士服等の衣料品の購入を要請されている。

こうした要請の方法として、要請文書を渡される例も多く、組織的な関与がうかがわれるとしている。

全国展開はしていないが、特定地域における市場で高いシェアを有する大規模小売業者等の方が優越的地位の濫用につながり得る行為、要請が比較的多かった。

調査は、優越ガイドラインの内容に沿って大規模小売業者(売上高70億円以上)447社、納入業者2,228社による回答に基づいたもので、納入業者への「購入・利用強制」、「協賛金等の負担の要請」、「従業員等の派遣の要請」、「受領拒否」、「返品」、「支払遅延」、「減額」、「取引の対価の一方的決定」)の状況等を実施した。

■大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査報告書

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.july/12071101hontai.pdf

関連カテゴリー

最新ニュース

一覧- クオーツ心斎橋/商業施設・オフィス4/25オープン、ホテルは6/15開業

- ライフ/経営企画部にM&Aに対応するチームを発足

- ツルハグループ/PB商品開発部をヘルスケア、ビューティー・ホーム、食品の3部体制に

- ドラッグストア/12月既存店売上ツルハ0.3%増、マツキヨココカラ4.6%減

- 中小企業庁/「価格交渉促進月間」調査結果を公表

- ベルク/茨城県古河市に「古河中田複合店舗(店舗面積2702m2)」8/25新設

- 大和リース/茨城県に「常陸太田市プロジェクト(店舗面積2268m2)」8/17新設

- 青山商事/東京都八王子市に「アオヤマプラス 八王子北口店」2/7オープン

- ミスターマックス/販売促進強化で、オムニ戦略部販売促進課を販売促進部に昇格

- まいばすけっと/東京に2店舗、横浜1店舗1/30オープン

- 【PR】ロジスティード/資料「3つのポイントで分かる!物流自動化の最適解とは」公開中

- DCM/経営戦略統括室・販売統括部の営業企画室を廃止

- コメリ/法人営業部を新設、法人・大口顧客開拓で

- トリドールHD/「やきとり屋とりどーる西神戸店」1/28オープン

- マッシュHD/池袋に「USAGI ONLINE STORE 池袋サンシャインシティ店」オープン

- オリジン東秀/東京都三鷹市に「れんげ食堂Toshu三鷹台店」1/29オープン

- デニーズ/恵方呑みセット、選べるドリンク・サイドで770円から

- ショッピングセンター/12月既存店売上1.8%増、雑貨・飲食が堅調

- 日本フードサービス協会/12月の外食売上6.0%増、年末の家族需要・小規模宴会が好調

- お菓子 売上ランキング/12月は山崎製パンのクリスマスケーキが1・2位にランクイン

- CGCグループ/26年度はウインナー、コーヒー、ペット用品など50カテゴリを強化

- CGCグループ/2月にインドに駐在事務所開設、30年度海外調達3000億円へ

- 日本百貨店協会/12月の売上高は1.1%減、5カ月ぶりにマイナス

- 日本百貨店協会/12月の外国人売上は約519億円で17.1%減に

- イオンリテール/茨城県つくば市に「イオンスタイルつくば学園の森(店舗面積4968m2)」10/1新設

- 天王寺ミオ/30店舗新規オープン、ミニクロワッサン専門店「ミニヨン」エリア初出店

- 串カツ田中HD/「ユニシアホールディングス」に3/1社名変更

- タカラレーベン/初の商業施設「ソレモ」仙台にオープン、第2弾は銀座

- サイゼリヤ/「朝サイゼ」2月から3店舗で提供開始、福島県では初展開

- ピーコックストア/「恵比寿店」2/8、「三田伊皿子店」2/10、「高輪魚籃坂店」2/22閉店

- 【PR】JILS/「ロジスティクスソリューションフェア2026」2/12・13開催

- 【PR】流通経済研究所/「ID-POSデータ活用検定 基礎・カテゴリー分析編」2/16~3/19

- イオンマーケティング/Sansanの取引管理サービス「Contract One」活用

- 大創産業/青森県五所川原市「ELM」内に「ダイソー」など3ブランド複合店オープン

- オリジン東秀/埼玉県三郷市に「武蔵野うどん小麦晴れ 三郷鷹野店」1/30オープン

- 大戸屋HD/フィリピンに初進出「大戸屋ごはん処」マニラに1号店

- 日本総合システム/棚割システム「StoreManagerGX」向けに市場PIを無償提供

- エコスグループ/栃木県壬生町に「たいらや壬生店」1/24オープン

- コープさっぽろ/北海道砂川市に「すながわ店(店舗面積5449m2)」8/23新設

- ローソン/環境配慮素材100%使用のレジ袋をナチュラルローソン3店舗に導入