ゲオHD/ラグジュアリーリユース事業「OKURA」のオークション現場を初公開

2025年07月18日 10:00 / 経営

- 関連キーワード

- アパレル・ファッション

- オークション

- ゲオ

- ブランド

- リユース

ゲオホールディングスは7月14日、ラグジュアリーリユース事業「OKURA」によるオークション事業の現場をメディア向けに初公開した。

OKURAは、3つのオークション事業を展開している。このうち日本オークション協会(JWA)は、2013年におお蔵とプライシングデータが共同で設立したもの。設立当初から浜松町に常設会場を設けており、主にブランドバッグ、時計、宝石などのオークションを開催している。2023年にゲオHDに参画した。

OKURAとJWAは、出品・落札の両面で協力関係にある。OKURA側としては、グループ会社がオークションを定期開催してくれることで、仕入れ計画を立てやすいというメリットを持つ。JWA側としても、OKURAが一定の数量を出品・落札してくれることで、売上を確保しやすいメリットを持つ。

OKURAは今回、取材陣に公開したバッグ大会(7月18日開催)で、市場で良く売れるエルメスのほか、シャネル、ルイ・ヴィトンを中心に仕入れを計画していた(7月14日時点)。

なお、JWAが行うオークションでの月間出品数は約1万7000点にも上る。オークション会場としては業界トップクラスの商品量で、落札率92%以上を誇るという。手数料は売価の3%ほど。浜松町に位置するため、羽田空港を経由して全国から多くのバイヤーが訪れている。

JWAの沖田真人 運営課 課長は「弊社のオークションは、この浜松町の会場で月に4回開催している(東京エムジーオークション by JWA・宝石大会、バッグ大会、時計大会、宝石大会)。今回のバッグ大会では、約5500点の商品が出品され、およそ100名のバイヤーが参加する見込みだ」と説明した。

オークションでは、オンライン入札と、大会前の3日間に会場を開放する「下見会」を採用。下見会では、出品される商品の現物確認と入札を行える。指値(入札金額)が重なった場合には、先に入札した方が落札者となる方式をとっているため、下見会の参加者は初日が最も多い。

出品商品は、業者ごとに番号を割り振ったケースの中に展示される(時計などは展示方法が異なる)。加えて、1点ごとに画像と詳細情報をオークションサイト上にも公開しているため、商品を1点ずつ確認しながら入札できる。下見会の参加者の中には、オンラインの参加者と電話で連絡をとりながら商品をチェックするバイヤーや、特定業者の出品物を狙って1日のみ参加する人もいるという。

通常エリアの広い空間に加えて、40~50万円以上の高額商品を200~300点扱う「別展エリア」も設けている。別展エリアのアイテムは、通常エリアの展示のようにケースへ入れると、型崩れや傷・汚れで価値が下がってしまうことから、1点ずつ袋に個包装されている。「ちょっと傷ついただけで100万~200万も値が落ちてしまうものもある」と沖田課長は語る。

この区画は、監視カメラが通常エリアよりも厳重に設置されており、死角がない空間であるため、過去に盗難は1件も起きていない。

だが、オークションを開催するたびに、展示するアイテムの中に基準外品が紛れ込むことも多々ある。落札後に発覚した場合には、JWAが業者とバイヤーの仲介に入る。特定の業者から基準外品が多く出品されていたり、場合によっては警察に通報することもあるとのこと。特にJWAが強みとしている時計大会だけで、年間に10件通報したこともあった。

財務省によると、令和6年の税関における知的財産侵害物品の差止状況について、輸入差止件数は3万3019件(前年比4.3%増)、点数は129万7113点(22.8%増)、価額は推計で約282億円にも上る。偽ブランド品の精巧さも年々増しているため、ブランド品の真贋を見極めるプロの存在がこれまで以上に重要性を増している状況だ。

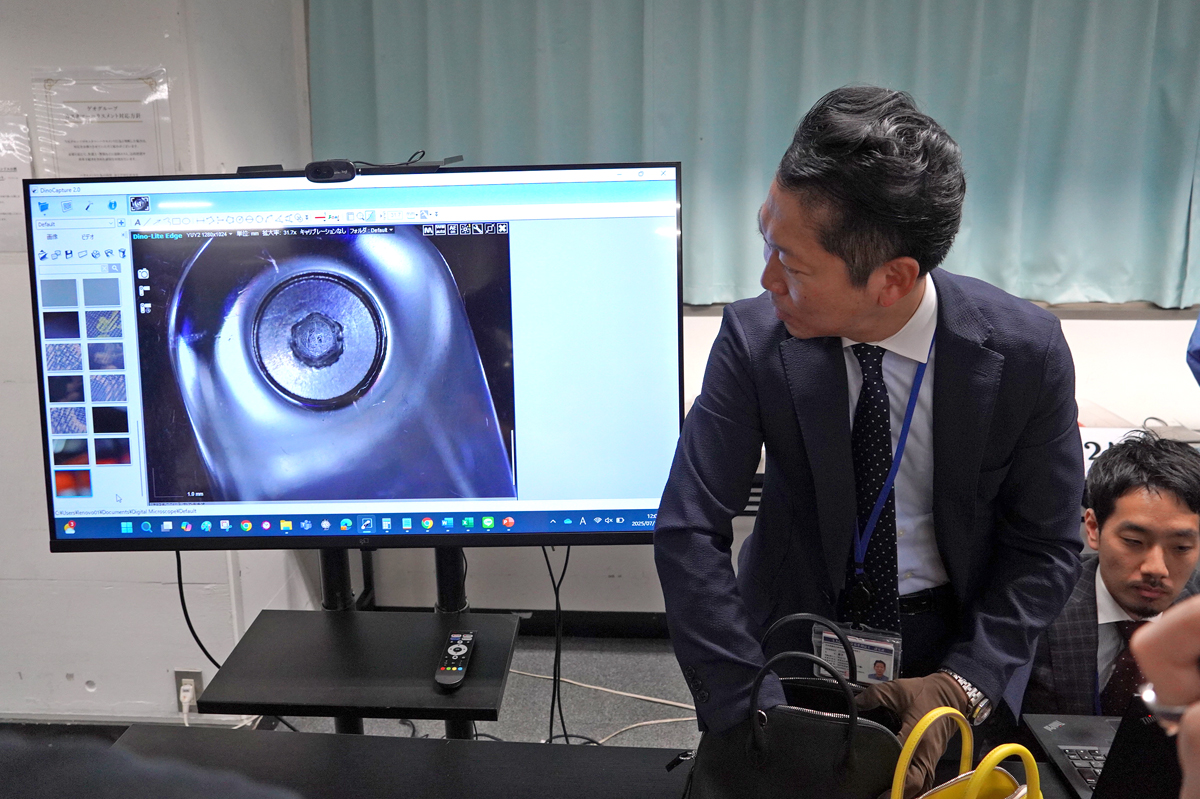

そこで今回、OKURAは報道陣に対し、自社の鑑定技術を披露する真贋デモンストレーションもメディアに初公開した。同社は買い付けや店舗顧客からの持ち込みなどを含め、年間数万点ものブランド品を鑑定している。

社内に真贋検品担当は11名在籍し、いずれもキャリアは3年以上。店長経験者や、各商材に深い造詣を持った人材が真贋検品担当を担う。なお、真贋判別ができるバイヤーが独りでオークションに参加するには「最低1年はかかる」(JWA沖田課長談)とのこと。

検品担当はそれぞれの専門性に合わせて、腕時計・バッグ類・宝石・アパレルの4部門に分かれる。OKURAの店舗に持ち込まれる買取品の真贋・査定算出の相談役の機能を果たす。

ブランドの偽造品には、スーパーコピーの中でも品質が低い等級の「A品」、素人には見分けがつかない「S品」、本物に近い高品質な素材を使って精巧に仕上げた「N品」の3つに分類される。肉眼でコピーを判別できないものに関しては、マイクロスコープを活用してチェックを行う。プロの場合、粗悪なA品なら目視ですぐに判別できるが、N品の真贋判定には5分~10分を要する。

近年では、合皮が高精度化しており、本革との区別が困難になりつつある。シリアルナンバーや付属品まで模倣されている例も多数。最近は金相場の高騰を受け、新素材で比重までK18に合わせた巧妙な偽造品も出てきたという。

だが、「素材」「縫製」「塗装・模様の付け方」「金具の仕様」「製造年の整合性」など、複数の鑑定項目を組み合わせた独自のプロセスで、巧妙な模倣品でも正確に見極めることが可能だ。例えば、正規品の金具と比較して、偽物の場合はボルトの凹みが潰れていたり、金具の形が歪んでいたりするなど、真贋判別のポイントはいくつも存在する。

AIを活用した画像分析により、現代では真贋判定のハードルがある程度は下がったが、まだまだ人間による判定は必要だ。例えば、素材の匂いしかしない正規品のバッグに対し、模造品は接着剤の匂いがきつかったり、手触りに違和感があったりするなど、素人である筆者の肌感覚だけでも、基準外品に触れた際に違和感を覚えるポイントが多々ある。

沖田課長は「あいまいな部分の判別は、やはり人間の方が強い。型が決まっており、情報が蓄積されている既存品の判別ならAIの性能は高いが、新型のアイテムを判定するとなると、人間の方が正確だと思う」と語る。

一方、今後のラグジュアリーリユースオークション市場の動向については「グローバルな需要の高まり、デジタル化の発展、そして日本の質の高いリユース品への信頼を背景に、今後も健常な成長が見込まれると思う。だが、新型鑑定のプロフェッショナル集団としての信頼性、希少性の高い商品を取り扱う専門性、オンライン化による市場の拡大が、その成長を懸念するような要因となる。

同時に、偽造品対策の徹底で商品供給の安定化、そして都度、変化していく顧客のニーズへの柔軟な対応が持続的な発展の鍵となるだろう」(沖田課長)と述べた。

また、OKURAの蓮田大輔 店舗運営1地区 エリアマネージャーは「今、新規参入が非常に増えており、事業者間の競争が今後、より活発化していくと思っている。テクノロジーも進化し、越境EC、フリマアプリまたはAI真贋など、さまざまなツールが増えている状況もあり、今まで以上に市場のグローバル化が進んでいる。偽造品対策はこれからも課題だ。

業界の成長に伴い、商品知識を持つ専門人材の需要が増えていく。人材確保・育成と、真贋判定技術の向上が、市場の健全な発展には不可欠。OKURAとしても技術向上や専門人材の育成・確保に注力し、今後もブランド業界の発展に寄与していきたい」とコメントした。

取材・執筆 古川勝平

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。