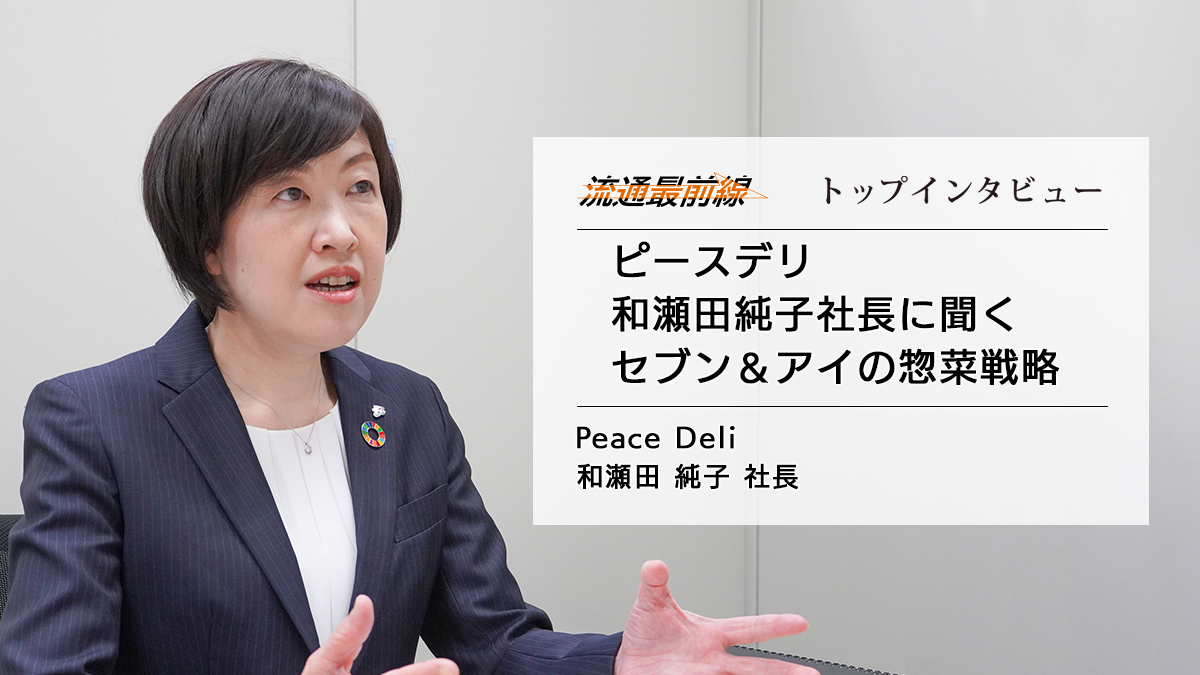

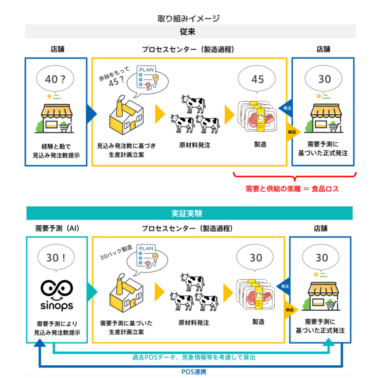

セブン&アイ・ホールディングスは昨年春に、新たに2030年に目指すグループ像として、「食」を中心とした世界トップクラスのリテールグループを打ち出した。日本国内では、イトーヨーカ堂の構造改革の一環として、ヨークベニマル(YB)やセブン-イレブン・ジャパン(SEJ)の商品開発ノウハウを生かした、戦略投資インフラとして、プロセスセンター(PC)、セントラルキッチン(CK)の建設を進めている。今回、セブン&アイHD初のグループ共通インフラ機能を担うPeace Deli(ピースデリ)の和瀬田純子社長に、ピースデリが目指す、惣菜づくり、おいしさ、同社が担う機能について、話を聞いた。

■イトーヨーカ堂「らしさ」を打ち出す商品開発が課題

――これまでのIYの惣菜部門の課題を教えてください。

和瀬田 これまでIYの惣菜は、アウトパック商品の場合は、メーカーさんから供給を受けていました。皆さん、素晴らしいメーカーさんですが、メーカーとしての生産性もあり、原材料で我々がこれを使ってほしい、こう作ってほしいというお願いをしても、なかなかできないという課題があった。そういった事情で、他社との差別化、違いを出すのが難しかった。

もう一つは、このお店なら、これ(この商品)というような「らしさ」がなかった。例えば、SEJだったら、「おにぎり」「コーヒー」など、すごく象徴になる商品がある。残念ながら、まだIYには、こういった商品がない。SEJ出身者から見て、そこが課題だと思います。ここは、IYも同じような課題認識を持っています。

――ピースデリを設立した意義は。

和瀬田 他社との違いが出せるのが、これまでとの大きな違いです。SEJは、外部メーカーさんに日本デリカフーズ協同組合(NDF)という形でご協力いただいて、SEJのオリジナルの味を皆さんで作っていただいている。そこで、SEJは、かなり他社と差を出せたと私は思っています。ピースデリでは、YBの力、SEJの考え方などグループの力を入れながらやっていくことに、一番、大きな意味があると感じています。

※日本デリカフーズ協同組合とは、SEJで販売する、惣菜や弁当などのオリジナルデイリー食品を製造するメーカーの組織。2023年5月時点で、63社176工場が加盟している。

――ピースデリのプロジェクトを開始したきっかけは。

和瀬田 社会環境が変化している中で、惣菜のニーズはますます高まってきます。働く女性が増えたり、世帯人数も減ってきたり、高齢化が進んで、やはりお子さんが巣立った後はそんなに調理もしない。すると、おいしい惣菜を提供することで、そういった人々の食卓の応援をするという使命もあるし、そこにはチャンスがある。そこで、IYらしさを出すために、自社のセントラルキッチンを作る判断に至りました。

――ピースデリが稼働して、IYにどんな変化がありましたか。

和瀬田 いまIYでは、まず「自信のある商品」「おいしい商品」を売り込む取り組みをしています。ピースデリが作るオリジナル商品をみんなで試食して、「あ、これおいしいね、売り込んでいこう」「この単品を売っていこう」。そして、単品で一定の売上を超えようという取り組みです。単品で10億円以上の売上を目指しています。まずは、自信を持った商品を徹底的に売っていくプロジェクトが始まっています。

実はグループで見ると、YBでは、当たり前にやっている取り組みです。YBの「いちにさんの市」(毎月1日・2日・3日)に、プロモーションスペースにポテトサラダを並べて、とにかくこの日はポテトサラダを売るという取り組みです。これがYBらしさを作っています。「YBではポテトサラダがおいしい」という「らしさ」が、IYになかった。商品だけでなく売り方にも課題があった。ピースデリが、始まったことで、「ほかにない商品、IYらしい商品というところを作り上げながら、それを売っていくきっかけ」ができると思います。

■ヨークベニマルやセブンの商品の打ち出しをイトーヨーカ堂に導入

――具体的な取り組みを教えてください。

和瀬田 2月27日からヨークの一部店舗で、冷総菜6品と温総菜2品の納品が始まりました。お店で試食をしてみて、「あ、これはいけるね」というものを非常に売り込んでいる事例がヨークの中でもたくさん出てきました。例えば、から揚げの試食してみたら、おいしかったで、ちょっと徹底的に売ってみようという店があります。

また、店長会議でも報告された取り組みでは、チキンステーキがあります。「今までよりも、おいしいので、全社1位になるぞ」という目標を立て、いまのワークシフトでは目標達成できないので、ワークシフトも変えて、パートさんにもよく理解してもらい売り込んだら、単日ですが、全社1位になった事例もあります。私は、そういった「売場、売り方を変えるきっかけになる商品」が一つでも、この瞬間でも出せたことは、すごく大きいことだと思っています。

――嬉しい反響ですね。

和瀬田 ピースデリをやっている意味は、まずは「お店が元気になる」。そして、「今までのやり方を変えて、売場、売り方を変えて、最終的には、お客さまに伝わる」。お客さまが、その商品を召し上がって「ああ今日も1日は大変だったけど、おいしいチキンステーキを食べて、今日は1日締めくくれるな」という幸せな気持ちになれればいいかなと思う。そういう商品が必要であって、それが「らしさ」でもある。もしかしたらIYの中にも「らしさ」はあったのかもしれないけど、はたからみると分からない。SEJで、「セブンカフェ」のときは、本当に徹底的に「セブンカフェ」を売りました。だからあれだけ売って、セブンカフェが「らしさ」の一つになった。そういった意味で、商品がきっかけになれればいいと思います。

――SEJの商品を売り込む力は、どこから生まれているのですか。

和瀬田 一つは、春と秋の年2会開催する商品展示会があると思います。SEJの強さの一つですが、本当にパートさん、アルバイトさんが展示会で、自分の担当カテゴリーを良く勉強をされています。そして、売り込む商品は、必ず試食を行っています。皆さんに食べていただいています。自主的に、自分の担当カテゴリーを一生懸命に学ぶ、パート・アルバイトさんが、本当にSEJの強さになっています。

■開発商品の試食を店長会議に拡大

――IYでは、社内の試食の取り組みはどうなっていますか?

和瀬田 IYでは、社内の試食はあまりなかったと聞いています。そこで今後、店長会議で試食してもらうことを考えています。先程、話したチキンステーキは、店舗が自発的に試食をしましたが、今度は、から揚げの試食サンプルを店舗に送付する取り組みをIYが主体となって進めています。

――試食以外の情報共有の取り組みはありますか。

和瀬田 いま社内で動画配信を活用しています。ピースデリの取り組みについては、2週間に分けて、記者発表会の登壇内容を含めて配信しています。ピースデリは、どんな施設で、何がメリットで、どう店が変わるのか。そんなことを、店長会議の試食と合わせて実施しています。

――ピースデリ立ち上げで苦労したことを教えてください。

和瀬田 やはりノウハウがないのが大きな課題で、いまも課題です。ピースデリは1年以上前から、YBから建物の作り方から教えていただきました。昨年6月から、商品開発担当者と所長は、YBに2カ月研修に行きました。従業員さんでは、ベトナムからいらしていただいている特定技能20名が、仙台のYBの工場で9月から1月上旬まで研修させていただきました。また、ワークスケジュールの作り方、トレーニングの順番などを学びました。品質管理担当者も2週間くらい勉強させてもらいました。それでもまだ足りない部分がたくさんあるので、継続的にYBに指導いただいたり、取引先のメーカーにもいろいろとご指導いただいたりしています。

また、商品開発面でもまだ課題があります。いままでは、お取引先に対してこういうふうなものを作っていただきたいとお願いして、それに対して一緒に検討してきました。オリジナル商品だと、工場に入れさせていただいたり、原材料の産地まで行かせていただいて、いろいろやらせていただいていました。これが、いざ自分たちが作る立場となると、「今まで本当にお願いばっかりしていた」「本当に大変だな」と思いながら商品開発をしています。

――惣菜の商品開発でIYとSEJでの違いはどこにありますか。

和瀬田 違いの一つとして、販売商品を決定するまでの試食の回数があるかもしれません。SEJでは、最終的には、役員試食で商品の味を決定しています。その前に、お取引先との検討会、部内検討会を通して同僚や上司、取引先など、さまざまな人に試食してもらって、改良を重ねるプロセスがあります。場合によっては、消費者モニター調査もします。試食を何十回と繰り返し、改良を重ねるのが、SEJの商品開発の強さだと思っています。

――ピースデリで製造する商品の味は、社長が決定するのですか。

和瀬田 SEJもYBの惣菜子会社だったライフフーズ(2022年3月YBに吸収合併)にしても、最終決定は社長でした。私も社長が決めるという、ご指導をいただいています。なので、さまざまな意見を聞いて、最終的には自分が決めます。それは、自分の責任で、売れなければ自分の責任です。

■目指すのは「毎日食べても食べ飽きない味」

――和瀬田社長にとって、おいしい商品とは?

和瀬田 ただ自分がおいしいとか、自分の趣味嗜好ではないと思っています。SEJとして、IYとして、ピースデリとして決めた方向性に合ってるかどうかという判断です。ピースデリとしては、IYの商品部や山本(哲也)社長とも決めた内容ですが、「毎日食べても食べ飽きない味、すなわち、ご家庭で作られるような味」です。いろんな形のご家庭があるので一概には言えないですが、手作りがいいと考えると、手作りだとどぎつい味にはならない。一口食べて「わっ!おいしいな」と思うのより、一食を食べたときに満足したと思える味です。

どうしても濃いめの味になると、明日も明後日も明々後日も食べられるわけじゃない。やっぱり適度な味のものは、毎日、毎日食べられる。そういった商品は、やっぱり塩分についてもほどほどです。それでもまだ、塩分が高いと思っていますが、そういったところでは、健康にも体にも優しいと思っています。そういうコンセプトを作っていて、そのコンセプトの中にちゃんとはまっているかどうかを、最終的に私のほうで確認をしないといけない。

――家庭の味に近づく工夫にどんな取り組みがありますか。

和瀬田 出汁とタレを工場で作っています。家庭で作るような味わいを作るために、家庭にあるような調味料を使っています。普通に、しょうゆ、お酒、みりん、砂糖とかを単にシンプルに使っています。基本的な調味料や素材を使って、和食の基本である出汁を作っています。タレも同じ考え方です。

いま、共働き世帯の増加など、時代が変化していますので、食卓応援ということも重視しています。「食卓に出しても罪悪感がない惣菜」「お皿にそのまま出しても『今日、おいしいね』と言ってもらえる惣菜」を目指しています。いまは、子育てが終わった高齢者の方が、家庭での調理をしなくなる「調理定年」という言葉もあります。そういった方々のサポートができる惣菜を作りたいと思います。

――社長は、毎日、試食するのですか。

和瀬田 毎日、食べられることを目指しているので、毎日、試食しています。あくまで、基準の範囲内ですが、「今日はちょっと辛い」とか、「今日はちょっと柔らかい」とかを確認しています。味が濃いものは、「えっ今日も食べるの」って感じるものですが、ピースデリの商品は、結構、毎日、食べられます。

■あるべき原料・工程が生み出す「おいしさ」を工場でも目指す

――和瀬田社長にとっての「おいしさの要素」を教えてください。

和瀬田 おいしい商品とは、素材の味をちゃんと生かしたものです。これはSEJですごく習ったことですが、あるべき原材料、あるべき工程を踏んで作る商品はやっぱりおいしい。あるべき工程は、それなりに長年培われたものですので、やっぱり理にかなっている。私はSEJで、NDFとの商品開発に長く関わってきましたが、料理家研修というのがありました。そこで一流の料理人の方に、これから出す商品の研修とかを受けました。なぜそういう工程を踏むのか、なぜこういう原材料でないといけないのか、そういうのを習って、その通りに作るとおいしくなるという経験をしました。

――プロの料理人の工程に迫るのは大変ですね。

和瀬田 そうですね。それをどういうふうに落とし込むかは、工場側の技量にはなってきます。ベンチマークとして思い浮かべる商品もありますが、やはりあまり味も濃すぎず、老若男女の誰が食べてもおいしい、本来の工程をしっかり踏んだ商品を作りたいと思っています。

――SEJでの思い出に残る商品はありますか。

和瀬田 私はSEJで、麺類を長く担当していました。そこで、年末だけ販売する「二八そば」という商品がありました。生麵のゆでたては、やっぱりおいしい。ゆでたての生麵の食味値を取って、ゆでて何時間もおいたものと比べて、ゆでてたてにどう近づけるかということに挑戦しました。これは、絶対無理ですけど、どんなことをすれば近づけるのか。原材料のミキシングの仕方とか、麵の延ばし方とか、ゆで方とか、いろいろ考えました。あの時は、すごく楽しかった思い出です。

――マーチャンダイザーも取引先と一緒に試行錯誤しているのですね。

和瀬田 SEJでは、取引先と一緒にマーチャンダイザーも試行錯誤して商品開発を進めています。ピースデリでもそういうのをやっていきたい。実は、Peace Deliでも、非常にこだわりをもって商品開発に取り組む人がいます。IY出身の方で、「明日はこういうふうな作り方でやってみよう」「ちょっとこうなったから、明日はこうしてみよう」とか取り組む方もいます。毎日、試行錯誤して商品開発に臨むメンバーが結構、多いと感じています。

■グループ共通インフラとしてのシナジー効果を追求

――ピースデリには、生鮮プロセスセンター(PC)の機能もありすね。

和瀬田 現在、精肉を中心に、鮮魚を含めたPCの機能があります。特に、IYが展開する「ヨークマート」「ヨークフーズ」などのブランドで、バックヤードが狭くて加工場がない店舗に、プロセスセンターで加工した商品を供給しています。PCで加工した商品の品出しは、生鮮食品部門以外のパートさんでもできるので、開店時の売場づくりが早くなるといった効果が生まれています。

――グループ共通インフラとして原材料の共同仕入れは進めていますか。

和瀬田 いま、グループでスーパーストア事業(イトーヨーカドー、ヨーク)の改革を進めています。精肉チーム、鮮魚チームなど、いろんなチームを作って、チーム内で活動しています。私たちピースデリも、そういった精肉や鮮魚のチームに入って、当然のことながらイトーヨーカドーとピースデリで同じものを仕入れ、それによって相乗効果を出していこうという準備を去年から進めているところです。

生鮮の世界も、ある程度、年間計画がありますので、去年から始めてすぐにできるわけではありません。今年から段階的に効果を出していくフェーズです。豚肉については、かなり共同仕入れの話は進んでいます。イトーヨーカドーやヨークに卸す商品をピースデリが製造するので、三位一体で一社と考えて共同で仕入れ活動をしています。鮮魚でも同様の活動があります。今後は、輸入商品についてもやり方を変えます。輸入商品は、ホールディングスにそういった部署があるので、輸入商材についても、今後、見直していく予定です。

――最後に、今後のピースデリの抱負をお願いします。

和瀬田 やっぱりお客さんにおいしいと言っていただけるような商品を作りたい。そういった意味で、味で日本一を目指しています。キャパシティーは、たぶんNDFの皆さんのほうが大きい、味も優れています。でも、規模は小さいかもしれないですが、食卓応援をしたい。やっぱり、われわれの使命というのは、「女性の社会進出や世帯人数の減少という社会変化に対してのどう対応するのか」だと思います。毎日食べ続けられるような商品、そして、体にもいい商品を提供し続ける会社でありたい。それを通して、会社としては、一人一人が成長できる、やりがいを感じられる、そういった会社にしたいと思っています。

■和瀬田 純子氏の略歴

1993年:セブンーイレブン・ジャパン入社。直営店勤務、店舗指導員を担当

2000年:商品本部に配属。主におにぎり、サラダ、麺類等の惣菜分類を担当

2022年3月:セブン&アイ・ホールディングス サステナビリティ推進部を経て

2023年3月:セブン&アイ・ホールディングス グループ商品戦略本部 副本部長

2023年3月:Peace Deli代表取締役社長(現任)

■セブン&アイの関連記事

セブン&アイ/千葉に物流センター隣接の食品工場、グループで食を強化

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。