くら寿司/「無添蔵」をリブランディング、国内の主要都心部で100店舗目指す

2025年05月23日 13:19 / 経営

くら寿司は5月22日、ハイグレードブランド「無添蔵」をリブランディングし、今後、国内の主要都心部で100店舗の出店を目指すと発表した。

回転寿司業界では現在、長年にわたって業界の成長を支えてきた地方のロードサイド店が、各社の競争によって飽和状態にある。結果、一部事業者が縮小・撤退するケースも見られた。一方、コロナ禍の影響により、都心では空きスペースが生まれている。そこで大手寿司チェーン各社は、地方と比べて出店余地のある都心で出店を強化。人口流入やインバウンド需要で、その多くが人気店となる。

一方、都心部では狭小スペースが多く、テナント賃料も高い。さらに外食業界全体で消費の二極化も進み、低価格メニューの提供や高付加価値商品の導入など、多様なニーズに応えるポートフォリオ戦略が求められている。そこでくら寿司では、都心部への商機が高まるタイミングで無添蔵をリブランディングし、事業の新たな柱として定めた。

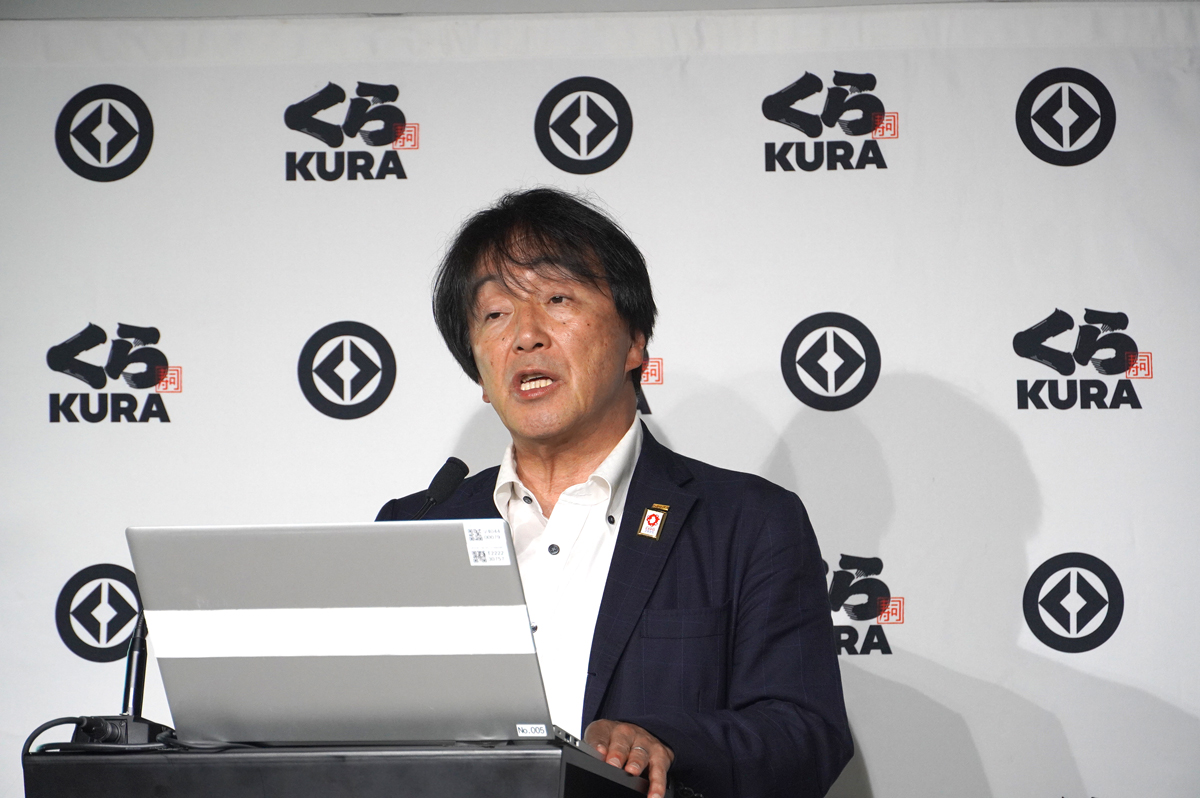

岡本浩之 取締役 広報宣伝・IR本部長は「多様なニーズに対してポートフォリオ戦略を立てる際に、改めて注目したのが2005年より展開している無添蔵だ。当社のポートフォリオ戦略における新たな柱にしたい。既存のくら寿司やグローバル旗艦店とは異なる役割を担う。くら寿司の上位ブランドとして当社と回転寿司市場全体の価値を高め、回転寿司の新たな楽しみ方を提供する。

同じお客様でも、今日は皆でわいわい盛り上がって楽しく寿司を食べたいという時と、今日は特別に夫婦でゆっくりと寿司を楽しみたいというシーンがあると思う。そういう場合に、通常のくら寿司と無添蔵をお客様に使い分けていただく。

リブランディングのポイントは2つ。1つ目は店舗デザインで、古民家風から大人の隠れ家風に変更した。2つ目は、これまでの取引で培った全国の漁港や漁協との関係をフル活用し、ここだけのネタを提供する。グルメ系回転寿司を超えるラグジュアリーな『プレミアム回転寿司』として、これまで取り切れていなかった、より高付加価値のメニューを求めるお客様の獲得を目指す」と語った。

無添蔵は、既存のくら寿司やグローバル旗艦店とは異なる役割を担う。通常店は「寿司を気軽に楽しく」食べることができるリーズナブルな店舗であるのに対し、無添蔵は「日常の中の非日常~身近に楽しめるぜい沢なお寿司~」をコンセプトとする高付加価値業態のポジションに位置する。インバウンド需要なども見込むグローバル旗艦店は、その中間だ。

くら寿司の上位ブランドとして、無添蔵では、ネタに出汁醤油を塗るなど調理に手間をかけるほか、限定的に仕入れられる上質なネタを使ったグルメ志向の商品を取り扱う。商品の提供方法に工夫を凝らしつつ、コストコントロールにも注力する。

「この数年間、マグロやサーモンを始めネタの原価がどんどん上がっている。さらに、ここにきてお米の値段も上がった。ダブルパンチ、トリプルパンチを受けている状況。原価高騰に対しては、商品設計を如何にして工夫するかということに尽きる。

例えば、今まで2貫で提供していた物を1貫にして、その代わり上に乗せているネタを今までより大きくする。これも商品の設計の工夫。あらゆる工夫をしながら、お客様にその工夫が受け入れてもらえるかが全てだ。反応を見ながら、日々チャレンジしている状況だ」(岡本本部長)という。

現在、無添蔵は関西4店舗、29日にオープンする関東1号店「中目黒店」(東京都目黒区)の計5店舗体制だが、将来、国内の主要都心部で100店舗の展開を目指していく。

今後の出店戦略について、岡本本部長は「これからの出店は、やはり都心部が中心になると思う。物件を探していく中で、それなりに広さを確保できる場合は、当然これまで通り通常のくら寿司での出店を考えている。通常のくら寿司を出せないような物件なら無添蔵を出すというように、使い分けていく。

リブランディングの方向性については、まずは中目黒店での取り組みがお客様にどのように受け入れられるかを見極め、様子を見ながら今後について考える。エリアや物件によって多少変わると思う」と述べた。

取材・執筆 古川勝平

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。