カクヤス/食材や調味料など酒類以外を強化、プラットフォーム化で他社商品も販売

2025年05月28日 17:02 / 経営

カクヤスグループは商品カテゴリの拡充と展開エリアの拡大を進める。酒類市場が縮小するなか、事業を再編してさまざまな商材を扱うプラットフォームを構築していく。

「TRANSFORMATION PLAN 2028」と題したカクヤスグループの今期(2026年3月期)から3カ年の中期経営計画では、事業再編による成長戦略として、自社商品だけでなく他社の商品も扱う「プラットフォーム化」によってサービスや商品の拡充を目指す。

子会社の明和物産を通じて、酒と親和性の高いアイテムとして「食材」や「調味料」を取り扱うほか、M&Aやアライアンスによっても商品カテゴリの拡充を図る。また、自社配送網を活用して他社の荷物の配送も手掛けていく。

こうした動きの背景として、酒類市場の縮小がある。

5月28日に開催された事業戦略説明会でカクヤスグループの佐藤順一会長は「お酒の市場は1996年にピークアウトし、そこから市場は縮小している。当時7兆円だった市場規模は今では3兆円になっている。この縮小マーケットにおいてどうやって戦うか決断を迫られている」とコメント。

酒という差別化が難しい商材を扱う中で、同社では配送方法で差別化を狙った。その結果、「今ではビール1本から、東京23区であれば1時間で無料配送」(佐藤会長)という物流サービスを築いた。

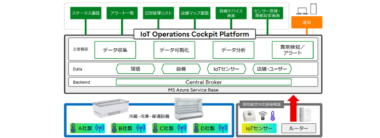

中計のプラットフォーム化では、こうしたラストワンマイル物流を強みに、多様な商品を販売するマーケットプレイスを構築。さらに受注や決済などのサービスを外部企業にも提供していく。

そのため中計の初年度である2026年3月期はシステム設計などに約17億円を投じる計画で、3年間の投資総額は35億円を見込む。

※ カクヤスグループの物流戦略の詳細はLNEWSのこちらの記事をご覧ください。

カクヤスグループの前垣内洋行社長兼CEOは「これまではお酒を販売する会社だったが、飲酒人口の減少を踏まえ、お酒の『一本足打法』から脱却するためにも、我々の強みである物流を表に出す。

ただ、それだけでは機能しないため、受注や配達、請求、決済などを含め一連の仕組みを完成させる。そしてカクヤスが前面に立ちつつ、明和物産やM&Aなどによって取り扱うアイテム数を増やしていく」と説明。

とはいえ、すでにアマゾンや楽天が豊富な品ぞろえを武器にマーケットプレイスを展開している。

そうした先行する企業との違いについて、前垣内社長は「アマゾンさんや楽天さんとでは品ぞろえでは勝てないので、早く届けるラストワンマイルの強みや、生ビールの樽などを届けて・持ち戻る『2ウェイ物流』の特徴などを生かし、それに合うような商材やサービスを取り込むことで成長していきたい」と狙いを語った。

例えば、飲食店の制服のクリーニングなどは、品物を預かって届けるという点で「2ウェイ」との相性が良いとみている。

中計では既存事業の成長戦略の一環で、エリアの拡張や拡大も計画している。

同社は関東エリアを中心に「なんでも酒やカクヤス」「大型配送センター」「小型出荷倉庫」などを展開しており、2025年3月末時点で全国に257拠点を構えている。エリア別の内訳は関東222拠点、関西18拠点、九州17拠点。そのうち「なんでも酒やカクヤス」は173拠点となっている。

今後、関西や九州エリアを強化しつつ、政令指定都市への展開も計画している。

「北海道や仙台、名古屋、広島といったエリアへの進出も検討していく。まずは我々が強い酒販で出て行き、関東で展開しているようなサービスを付加していくようなイメージ」(前垣内社長)。

進出方法としては「仕入れ先や販売先を一から作っていくのは結構大変」(同)とし、M&Aやアライアンスなどによる進出も視野に入れる。

2025年3月期の売上高1345億円のうち配達関連が87%を占める一方で、店頭販売の割合は12%と少ない。こうした中で店頭販売についても再構築する。

前垣内社長は「専門性を高めたり、違う機能を設けたりして、今までのような形の店舗展開は今後変えていく」としており、地域や周辺環境、店舗規模、SKUなどを踏まえ、顧客ニーズに応じた売場を目指していく。

これらの取り組みによって、2028年3月期は売上高1700億円、営業利益40億円(2025年3月期は17億円)を目標に掲げる。さらに5年後の2030年3月期には売上高2300億円を目指す。

なお、カクヤスグループは2025年7月1日付で社名を「ひとまいる」に変更する。100%子会社の「カクヤス」については社名は変更しない。

取材・執筆 比木暁

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。