経産省/電子タグの実証実験を公開、コンビニでも活用

2018年02月14日 21:08 / IT・システム

経済産業省は2月14日、経済産業省本館地下1階の「ファミリーマート経済産業省店」で、電子タグ(RFID)を活用した情報共有化についての実証実験を公開した。

2月23日まで、ファミリーマート経済産業省店、ローソン丸の内パークビル店、ミニストップ神田錦町3丁目店の3店で、実証実験を行う。

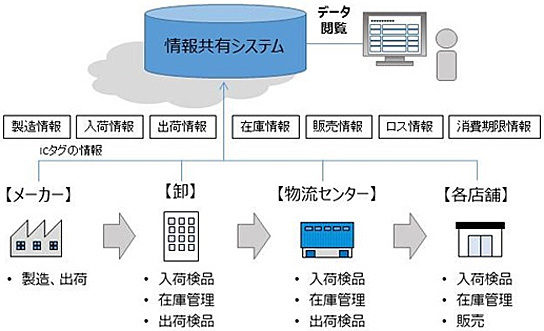

今回は、メーカー、卸売事業者、物流事業者、小売業を含む、製販三層が商品の製造、物流、販売のそれぞれの情報をリアルタイムで共有化することによるサプライチェーンの効率化などを検証する。

14日は、世耕弘成経済産業大臣が参加し、RFIDを活用したセルフレジの体験を行った。世耕大臣は、「製造・物流・販売の情報がつながることで、より効率的な流通が構築できる。電子タグの製造コストの課題はあるが、より利用者が増えれば、製造コストも下がり普及が加速するだろう」と語った。

ファミリーマート経済産業省店では、ナショナルブランド商品30アイテム、プライベートブランド商品25アイテムに電子タグを貼付し、電子タグを活用したセルフスキャン(自動精算)の実験も行った。

実験に使用する加工食品、日用品を実験用物流センターに集め、センター内で商品1つ1つに電子タグの貼付を行う。

その後、センター内で電子タグの読み取りと、情報共有システムとの連携を行う。データの読み取りができた後、実験用の商品を実験店舗へ出荷する。

店舗に直送する商品は、メーカーで商品1つ1つに電子タグを貼付し、メーカーの出荷から電子タグの読み取りと、情報共有システムとの連携を行い、実験店舗へ直送する。

また、実験店舗でも、入荷時や販売時に電子タグを読み取り、情報共有システムとの連携を行う。

実験には、食品・日用雑貨のメーカーとして、UCC上島珈琲、江崎グリコ、カルビー、東洋水産、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン、山崎製パン、ライオンが参加する。

委託事業者は大日本印刷、物流協力は日立物流で、各担当の卸売事業者が協力した。

今回の実験では、サプライチェーン上流で商品に貼付された電子タグを入出荷時に読み取り、該当データを実験用に構築した情報共有システムへ投入することで、在庫情報などをサプライチェーンで共有することができるかを検証する。

商品1つ1つに貼付された電子タグを活用することで、サプライチェーンにおける在庫情報等を可視化し、サプライチェーン各層の連携の強化を目指す。

これまでの商品の販売情報は、小売店舗に蓄積され、メーカーの生産計画や卸の配送計画などに生かすことが難しかった。

電子タグを活用することで、リアルタイムで商品の配送状況、販売状況をメーカー、卸、小売が共有することで、生産計画の最適化、廃棄ロスの削減を目指す。

将来的には、商品の販売動向のデータを活用した商品開発にも生かすことを想定している。

また、コンビニなどの小売業界で深刻化している人手不足への対策として、コンビニの店舗で取り扱う商品に電子タグを貼り付け、商品の個別管理による店舗での消費・賞味期限チェックの効率化や、レジの自動化による業務の省力化等の実現を目指している。

ファミリーマート経済産業省店では、電子タグを商品に貼付したことで、商品を入れたカゴを専用レジに置くだけ商品登録が完了し、クレジットカードや電子マネーなどの非現金決済を利用することで、完全に無人で清算ができる仕組みも導入した。

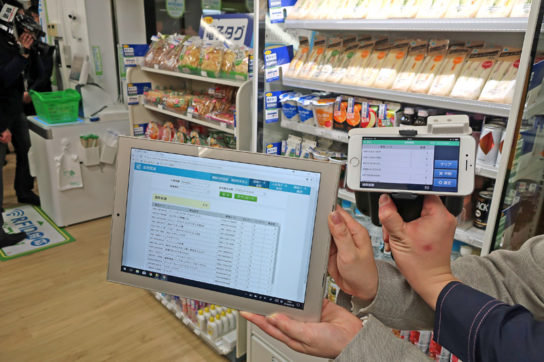

また、電子タグを活用した棚卸や検品の実験も実施。電子タグを読み取ることができるハンディターミナルを開発し、クラウド上で商品情報を連携する実験も行った。

RFIDを用いて商品に貼付された電子タグを読み取ることにより、特定の商品が、いつ、どこに、何個あるのかといったデータを取得し、これらのデータをサプライチェーンで情報共有できる環境の整備を目指すという。

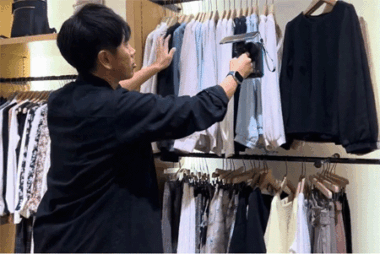

電子タグはすでに実用段階で、アパレルや宝飾品などに活用されている。現在の電子タグの価格は1枚約10円程度で、高額商品であれば対応できる価格帯となっている。

ただ、販売単価の低い食品に使用するには、まだまだ高い価格となっているため、電子タグの製造コストの削減が課題となっている。

実証実験に参加した大日本印刷では、2020年に電子タグ1枚あたり単価を5円に引き下げる目標を掲げている。また、経済産業省では、2025年に電子タグ1枚あたり単価を1円にする目標を立てている。

電子タグは、商品の製造、物流、販売といったサプライチェーンの効率化だけでなく、セルフレジや棚卸しの省力化など、人手不足に対応することもでき、急速にニーズが高まっているという。

2017年の世界の電子タグの製造枚数は約70億枚といわれており、今年は100億枚を突破する見込みだという。

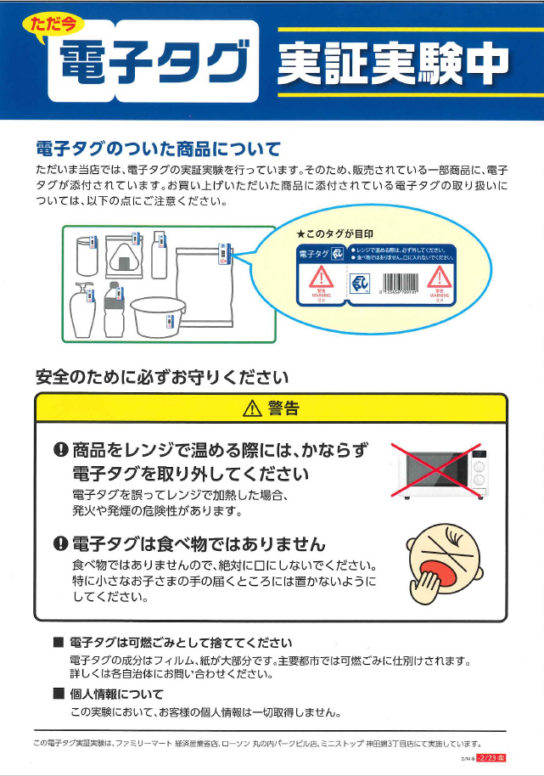

今回の実験では、電子タグを貼付した商品をそのまま販売している。電子タグはアルミを使用しているため、電子レンジで温めると発火する恐れがあるため、レジで注意書きを配布した。

1ロットあたり10億枚程度の生産数量があれば、飛躍的に電子タグの製造コストをさげることができるため、近いに将来に、食品流通の世界でも電子タグが活用できる見込みだ。

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。