【連載】冷凍食品の現在と未来 第5回吉野家/「牛丼の具」10年で売上約5倍に拡大

2025年10月17日 14:30 / 経営

牛丼3社の中で真っ先に「牛丼の具」として冷凍食品の販売に着手したのが吉野家だ。「牛丼の具」の累計出荷数は2023年に4億食を突破。売上はこの10年でおよそ5倍に拡大している。好調の背景を探った。

第4回ローソンはこちら

スーパーなど小売店7000店舗に拡大、組織も3倍に増強

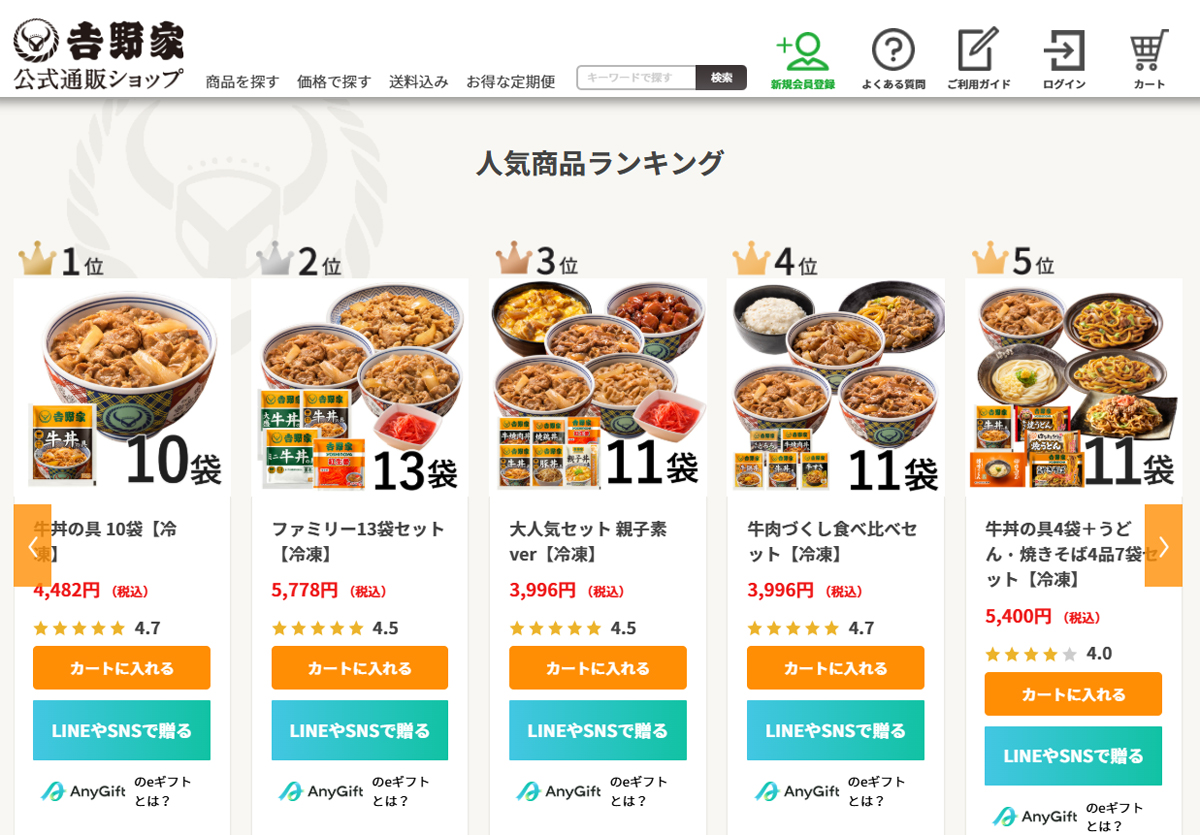

「牛丼の具」は10袋入り税込4482円(1袋120g)で販売。8袋や20袋、30袋などのほか、「大盛」「ミニ」といったサイズ展開も行っている。

吉野家が「牛丼の具」を発売したのは1993年。生活協同組合コープこうべから声がかかり、販売を始めた。原材料や調理工程を同じにすることで、店の味を家庭でも食べられるようにした。

当初は生協や通販事業者への卸といった具合に、販路を限定していたが、2016年頃から拡販に乗り出した。

まずは既存の取引先である生協への販売を強化。それと同時に、新たな販路としてスーパーマーケットなどの小売店へも販売を開始した。小売店での取り扱いを徐々に広げていき、2025年8月末時点で7000店舗にまで拡大している。

販路別の売上規模を見ると、以前は生協が売上の大部分を占めていたが、取扱店舗数を増やした結果、小売店の販売ボリュームがアップしている。現状では全国47都道府県の生協で販売しているが、小売店はほぼ同規模のシェアとなっている。

そのほかに自社通販サイト「吉野家公式通販ショップ」に加え、楽天やアマゾンなど5つの外部ECモールを通じてネット販売を実施。楽天では2017年と2019年に優れたネットショップを表彰する「ショップオブザイヤー」にも選ばれている。さらにこれらネット通販による直販だけでなく、社員食堂や介護施設などにも供給している。

こうした動きに伴って、冷凍食品を扱う組織の人員も増強。以前はパート含めて12~13人だったが、今では3倍の40人規模にまで拡大している。

コロナ禍で商品認知が拡大、売上規模は2015年から約5倍アップ

販路の拡大に伴って売上は増加。そこにコロナ禍によって在宅の機会が増えたことで、冷凍食品を食べる生活者が一気に増加した。これを機に商品の認知が広がり、売上拡大を後押しした。その結果、2015年時点と比べて、「牛丼の具」の売上規模は約5倍以上に膨れ上がっている。

販売数量が右肩上がりに増えていく中で、生産体制も見直した。以前はOEM先の大阪の工場で作っていたが、2022年1月からは埼玉県に自社工場を稼働。大阪工場との2拠点体制となったことで、生産能力が大幅に向上した。

物流面もテコ入れした。2022年8月にヤマト運輸が運営する神奈川・厚木の倉庫に冷凍倉庫を移転。商品を保管している倉庫から直接ヤマト運輸が顧客のもとに届けるという流れで、まずはネット通販の顧客向けにBtoCの配送を開始。2023年2月には、卸向けにBtoBの配送も始めた。

女性やファミリー層へリーチする商品として「牛丼の具」に期待

吉野家が手掛ける冷凍食品の商品ラインアップは、「牛丼の具」や「豚丼の具」「焼鶏丼の具」といった丼の具が14種類(サイズ違いを含めず)。それ以外に「お新香」や「キムチ」などのサイドメニューが4種類となっている。

現在、店舗に訪れる顧客の男女比は6対4でやや男性が多いが、「牛丼の具」については生協や小売店で購入するのは主婦層が多い。一方、ネット通販の顧客層は店舗に近いという。とはいえ、生協・小売店・ネット通販のどれも家族の分をまとめて購入する「代理購入」が多いとみられる。

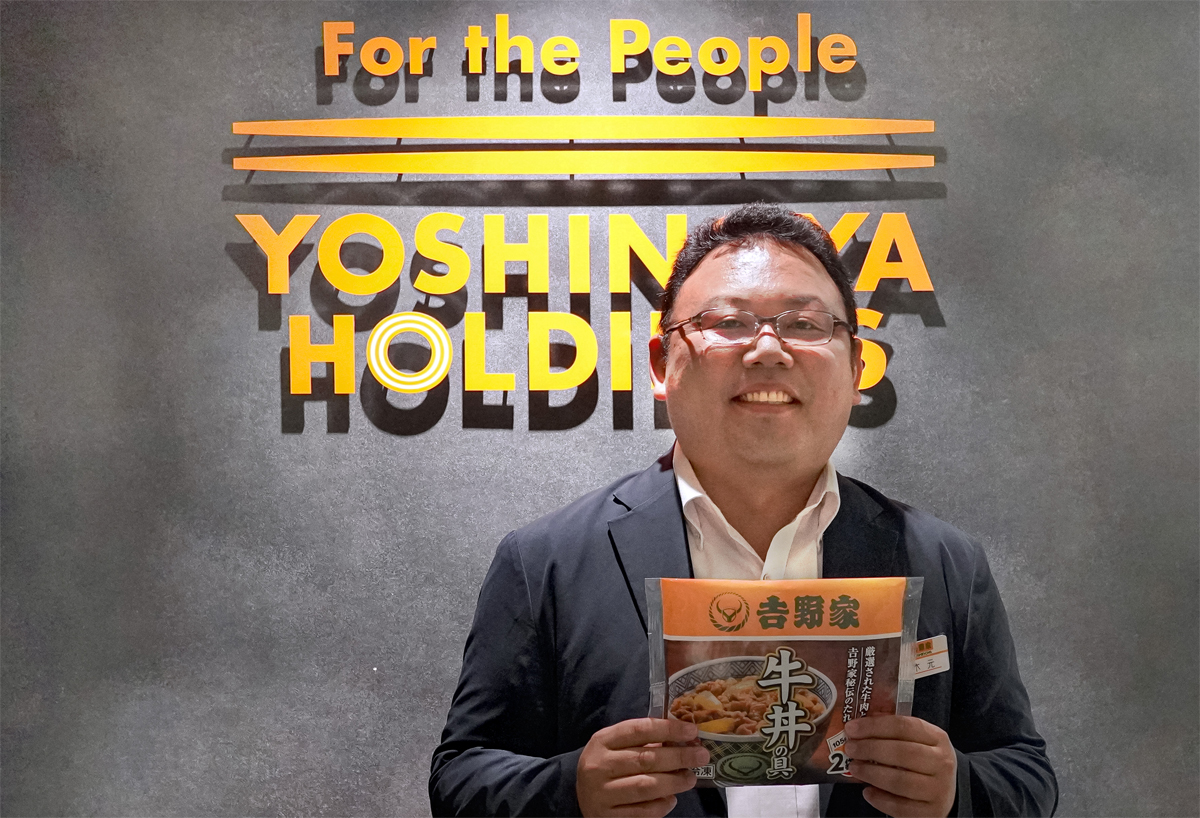

「牛丼の具」で狙う顧客層について、吉野家外販事業本部法人営業部統括部長の木元智章氏は「大前提として多くの人に食べてもらいたいという思いがあるが、強いて言えば吉野家として比較的弱い層である女性やファミリー層を取り込んでいきたい」と語る。

上述の通り、店舗顧客の男女比は6:4と女性も決して少なくはない。ただ、女性の場合はテイクアウトの利用が多い。また、2016年から店舗の新しいフォーマットとして家族でも食べやすい店舗レイアウトを導入しているものの、やはり吉野家と言うと「男性」や「サラリーマン」のイメージが根強い。

そうしたイメージを払拭し、新たな顧客層にリーチする商品として「牛丼の具」に期待を寄せている。

外食チェーンが冷食を販売する理由「お店の味をお客様に届ける」

冷凍食品「牛丼の具」の展開により、家にいながら店の味を楽しめるようになった。木元氏は「吉野家は47都道府県すべてにお店があるが、やはり地方に行けば行くほど店舗数は減る。地域によっては近くに吉野家がないというところも当然ある。そうしたお店に行きたくても行けない人からすると、『牛丼の具』という商品でお店の味を楽しんでもらえる」と、商品が持つ役割を強調する。

このように店でしか味わえなかったメニューが、手軽に家でも食べられる。それこそが外食チェーンが冷凍食品を仕掛ける大きな理由と言える。「我々はメーカーではなく外食チェーンであることが大前提。その意味で最もやらなければいけないのは、お店の味をお客様に届けること。今後もそこはしっかりやっていきたい」(木元氏)。

木元氏は冷凍食品市場の今後の可能性について「スーパーマーケットの売場もすごく拡大して展開しており、冷凍食品の需要がまだまだ伸びるだろう」と予測する。一方で、冷凍食品を販売する上での障壁もある。「家庭の冷凍庫のキャパ(容量)という物理的な問題は避けて通れない。冷凍庫に入らないから買わないという生活者もいる」とみている。

そこで目をつけているのが常温商品の展開。「常温の商品は保管しやすい。加えてお店のメニューを外販していく際にも、常温が適したものもある。例えばカレー。冷凍でもおいしいが、あまり売れない。やはりレトルトカレーのような常温のものが売りやすい」。そうした理由から、常温の商品展開は増やしていく構えだ。

取材・執筆 比木暁

【連載】冷凍食品の現在と未来 第1回イオンリテール/専門店「@フローズン」が好調

【連載】冷凍食品の現在と未来 第2回日本アクセス/チン!するレストランが大ヒット

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。