【連載】冷凍食品の現在と未来 第3回味の素冷凍食品/「ギョーザ」人気の秘密を探る

2025年10月03日 10:30 / 経営

冷凍食品の中で高い人気を誇る商品が、味の素冷凍食品の「ギョーザ」だ。「永久改良」を掲げ、ブラッシュアップを続けることで顧客からの支持を得ている。最近では購買層のすそ野も広がり、商品ラインアップを増やしてさらなる売上拡大をにらむ。

第2回日本アクセスはこちら

「永久改良」で生活者の支持集め、市販用冷凍食品で22年連続1位

味の素冷凍食品の「ギョーザ」は12個入で、価格はオープンだが、店頭での売価は200円程度。調理時間は約5分蒸し焼きをし、後は餃子の羽根に焼き色がつくまで焼くだけ。油も水も必要がない。

そんな「ギョーザ」は「味」と「調理のしやすさ」が生活者に支持され、長らく冷食人気ナンバー1の座を占めている。インテージSRI+(全国小売店パネル調査)の「市販用冷凍食品 単品売上金額」で22年連続1位。商品は年間で1億パック以上を販売している。

ロングセラーの理由として、同社が取り組む「永久改良」がある。マーケティング本部リテール事業部長の内藤裕史氏は「『永久改良』というフィロソフィーのもと、定期的にリニューアルを行い、その時点での最高品質の商品を作っている」と説明する。

1972年の発売以来、小さな改良も含めるとこれまでに50回以上のリニューアルを行ってきた。「味の素グループとして味をサイエンスしている。例えば食べた瞬間の味とその後の味を見ながら、使う食材や調味料を調整していくとさらにおいしい味になる」(内藤氏)。

味だけではなく調理方法もどんどん進化を遂げている。発売当初は油を使って調理するタイプだったが、その後油が不要になり、さらに油も水も使わない商品となった。

それでもうまく焼けないという生活者の声を踏まえ、「フライパンチャレンジ」という取り組みを実施。2023年5月に「ギョーザがフライパンに張りついた」という1件のSNS投稿をきっかけに、生活者が実際に使っているギョーザが張り付きやすいフライパンを送ってもらい、それを分析し、よりきれいに焼けるよう改良に取り組んだ。

2023年6月に呼びかけた際に、全国から集まったフライパンは3520個。これらを使って検証を重ね、2024年2月のリニューアルでは従来品よりもフライパンへの張り付きを26%改善(「ギョーザ」が12個張りついたフライパンで、12個すべてがきれいに剥がれた割合)。さらに研究を進めて1年後の2025年2月にはこの割合を54%(同)まで向上させた。

こうした永久改良を地道に重ねることで、生活者からの支持や信頼を勝ち得ている。

顧客のすそ野拡大、食シーン多様化で商品ラインアップ拡充

商品を購入する層のすそ野も広がっている。

内藤氏によると「以前は子どもを持つファミリーが断トツに多かった。シニアの夫婦などはあまり想定していなかったが、最近では増えてきた。これまでは外食が多かった単身の男性も、節約志向の高まりもあって購入していただける。このようにどんどん購買層が広がっている」という。

こうした購買層の多様化に合わせて、それぞれの食シーンや年齢層などに合うように商品のラインアップも拡充している。

看板商品の「ギョーザ」(12個入り)のほかに、食べ盛りの子を持つ家族などに向けて「ギョーザ 標準30個入り」も用意。また、中高年層に人気の「しょうがギョーザ」やビールに合う「黒胡椒にんにく餃子」、健康を意識した「おいしく塩分配慮ギョーザ」、食物アレルギーに配慮した「米粉でつくったギョーザ」などを展開。

フライパンを使わずに電子レンジで温めるだけの「レンジでギョーザ」は、手軽に調理できることから単身者やシニア夫婦などから人気を得ている。さらには大きくて具材にもこだわったプレミアム商品として「黒豚大餃子」「海老大餃子」も取りそろえる。

そして、この秋の新商品として「コクうま味噌ギョーザ」を投入。子どもが楽しめる甘みと、大人が楽しめるコクを兼ね備えた商品として、子を持つファミリー層に照準を当てている。

このように、顧客層が広がり、求められる食シーンの細分化が進む中、さまざまなシーンに対応できるよう、商品ラインアップの拡充を進めている。

餃子の「焼き体験」で新規顧客を開拓、おいしさ以外の価値を訴求

冷凍餃子で高い人気を集める「ギョーザ」だが、まだまだ新規顧客を取り込む余地はあると見ている。

インテージSRI+によると、冷凍餃子市場は2024年度の購入率が46%で、全世帯の半数以上(54%)が年に一度も購入していない。そのためまだまだ開拓の余地があると分析。そこで新規顧客の開拓に向けて取り組みを強化しているのが、餃子の「焼き体験」だ。

今年の4~7月には「大阪グルメEXPO2025」で体験型店舗として「ギョーザステーション」を開催。テーブルに用意されたガスコンロとフライパンを使って、顧客自身が「ギョーザ」を調理。羽根全体に焼き色を付けてから、皿をかぶせ、フライパンをひっくり返して盛りつけるという一連の流れを体験してもらった。

前年には東京・両国駅のホームでも同様の体験イベントを実施している。それ以外にもフェスや工場などでも企画を実施。体験した生活者からは、「こんなにきれいに焼けるの」「羽根って本当にできるんだ」などの反応が返ってくるという。

「おいしさだけでは生活者は動いてくれない。楽しさを含めたトータルな価値で商品を伝えていくのが大事。その意味では食べてもらうだけでなく焼いてもらうことも重要」と内藤氏。こうした考えのもと、地道な活動ながら継続して実施し、新たな顧客獲得を目指している。

冷凍食品市場は拡大傾向、生活習慣の変化で「タイパ」意識が高まる

既存商品の永久改良に加え、商品ラインアップの拡充、さらには「焼き体験」によって生活者の支持を集める「ギョーザ」の商品群だが、そこに冷食市場の拡大が後押ししている。

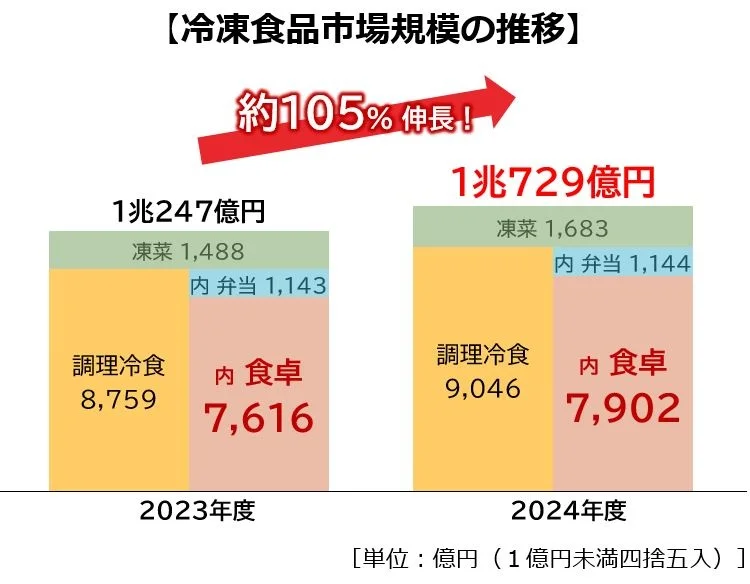

味の素冷凍食品の調査によると、冷凍食品の2024年度の市場規模は1兆729億円で、前年度比5%増だった。市場規模は右肩上がりに推移している。

市場拡大の背景として、共働き世帯の増加などにより生活習慣が変化し、「タイパ」への意識が高まっていることが挙げられる。

「いかに効率よく時間を使うか。特に若い世代はこの意識が強いと感じる。冷凍食品は頻繁に買い物に行かなくてもストックしておけるという点でも、タイパのニーズを満たしている」(内藤氏)。生活者は忙しくなる中で効率化を求めている。それに応える形で冷食の消費が増えていると分析する。

そして「生活者の需要がタイパに向いているため、今後も冷食は求められていく」と、冷食が現代人の生活習慣にマッチした選択肢として今後も拡大を続けていくと予測する。

取材・執筆 比木暁

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。