DNP/RFIDでリアルタイムに価格・広告配信による購買率変化を検証

2019年12月27日 11:30 / 行政

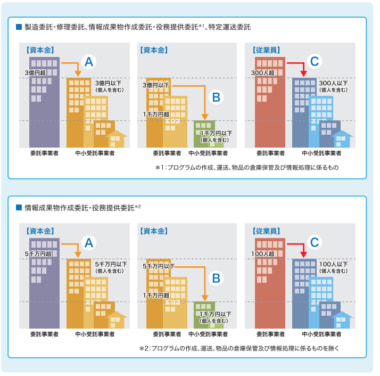

大日本印刷は12月26日、今年2月に経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下:NEDO)と共同で実施した、ICタグ(RFID)を用いた情報共有システムの実証実験の成果報告書を公開したと発表した。

実験には、約60の企業・機関・大学が参加し、業界を超えたRFIDを活用したデータ連携の推進やサプライチェーンの効率化、食品ロス・廃棄ロスの削減などの社会課題の解決を目指した。

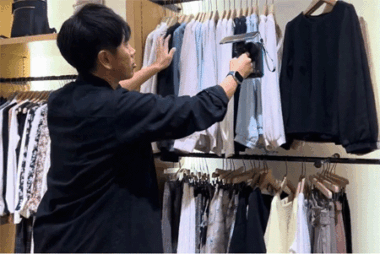

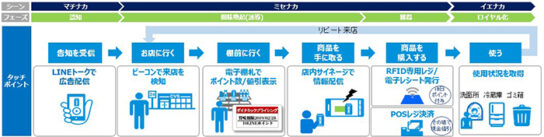

<店舗でのRFID活用によるダイナミックプライシングと広告配信効果を検証イメージ>

実験協力先の5店舗で、RFIDを用いて情報共有システムと生活者のスマートフォンアプリなどを接続し、実験登録者数を可視化するとともに、リアルタイムでの販売価格の調整や広告配信による購買率の変化を検証した。

調査結果では、リアル店舗で在庫品の消費・賞味期限の情報を取得し、期限が間近の食品の販売価格を下げるなどのダイナミックプライシングを行い、それによって買い上げ率が上がるなど、“目的買い”をする生活者の傾向が確認できた。

また、来店者が商品を手に取った際に店内サイネージでその商品に関する情報を配信し、対象商品・競合商品・上位商品を訴求した。対象商品・上位商品の訴求時には、買い上げ率が増加したが、競合商品では効果が見られなかった。

RFIDにより生活者の利便性を向上させる“ミセナカ(店内)・イエナカ(自宅内)”での新サービスの可能性についても言及した。

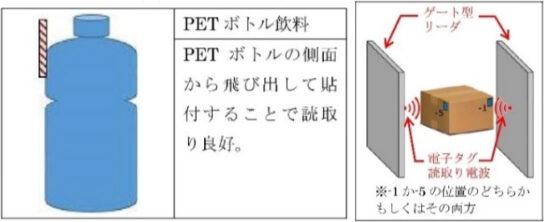

<RFIDの「商品取り付け推奨位置」例(左)と「ダンボール箱内取り付け推奨位置」例(右)>

RFIDの取り付け位置のガイドラインでは、コンビニエンスストア等で取り扱われる代表的な17の商品について、RFIDの適切な取り付け位置の指針となる「個品(商品)への電子タグ貼付に関するガイドライン」、物流時の商品の梱包やカゴ車へのRFID取り付け位置を示す「物流形態における電子タグ貼付に関するガイドライン」を策定した。

サプライチェーン上の異なる拠点にある複数企業のデータを当事者間で共有するためのモデルを整備した。また、情報共有時のデータフォーマットやルール等を検討し、実証実験の結果等を踏まえ、サプライチェーンにおける情報の共有のあり方のひとつとして、「EPCISデータ連携ガイドライン」を策定した。

RFIDが貼付された商品が家庭に流通することを想定し、生活者モニターの協力を得て、冷蔵庫、洗面所、ごみ箱の3か所で、該当商品を「使った」「捨てた」という状況データを取得した。

それにより、商品の購入タイミングや使用期限切れ・ストック切れなどの情報を取得し、メーカーと共有することで、メーカーと生活者双方に有益なサービスが創出できる可能性が高いことが確認できた。

なお、EPCIS(Electronic Product Code Information Services)は、サプライチェーンの可視化を行うため、商品の移動のこと。

■経済産業省 「IoT等を活用したサプライチェーンのスマート化」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/smartsupplychain.html

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。