――イートインスペース「サミカフェ」の取り組みを教えてください。

竹野 元々は、1年半ぐらい前に、空いてるスペースに椅子でも机でも全部出せといったのが、始まりだ。いま座席数はおおよそ3000席弱ある。多分、日本でも有数の座席数を持っているスーパーマーケットだと思う。平均すると30席近くになる。

スーパーマーケットは結局、最終的に何になるのかを考えると、地域のコミュニティになっていくと思っている。

そのコミュニティの中で、やっぱり老人も含めて、主婦も集まってくるには、食とか健康とか情報とかキーワードが必要となってくる。

サミカフェは、グローサラントをやろうと思ってるんじゃなくて、ハイタッチな接客の中で、どうしてもなきゃいけない場所としてやっていこうと思ってる。

例えば、PTAの会合をそこで1時間やって、お茶飲んで帰っていただいてもいい。地域に生かされてる我々だから、イートインというのは、地域の重要な集いの場として、絶対、提供しなくてはいけない。

ちょっとした軽食を出して欲しいということであれば、やるかもしれないが、いまは考えていない。

――イートインスペースの課題は。

竹野 もっともっと情報を付加することだ。椅子があって机があっても、そこには何の情報もない。いま、ピザづくり教室とかを我々がやったりだとか、コーヒー教室とかをメーカーさんの協力も得ながら、いろんなことをやってる。

いろんな人の時間潰し、興味潰しも含めて、提案しているが、まだまだ使いきれてない。

イートインは重要な場所であって、絶対、減らす気はない。店舗開発では、サミカフェから店舗を設計しろと言っていて、それくらい重要な役割をもってる。

朝から晩まで、いろんな人が利用して、会話をしている。食べることも含めてのコミュニティだと思ってるので、イートインは大切にしたい。

――新組織のサミットデジタルトランスフォーメーション(SDX)の現状は。

竹野 SDXは、デジタルトランスフォーメーションに関わる社内で散らばっている7部署と社長を入れた8部署で、情報を共有し、マネジメントに説明する組織だ。第2回の大定例会議が終わって、いろんな情報量を集めて、マネジメントに報告する段階まで来ている。8部署に散った情報を一元化しようというのが、今の作業。

もう一つは、一元化した情報の中で、これから向かうべき方向性の議論をするので、戦略としてどこにポジションを置くのか。つまり、時間軸とか、何を取り上げるのかというのを、いま詰めてる最中だ。

かなり広いメッシュで、AI、小売、システムインテグレーターの方など、いろんな人たちに、いま話を聞いている段階だ。

年度内には、一つの我々の戦略の打ち出しみたいのができるのかなと思っている。それが多分、2019年度のやるべきリストにつながってくると思う。

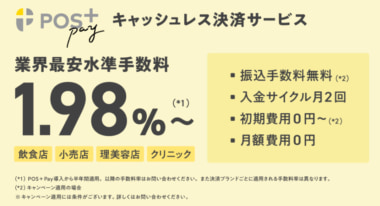

――スマホ決済になると、クレジットや電子マネーの手数料が減るといわれていますが。

竹野 決済手数料は、いまよりも減ると思う。今、もうディスカウントの嵐となっている。ただ、スーパー側の意識が変わってくることもあるが、そんなにやってるスーパーは少ない。

なぜかというと、スマホ決済は、マスになるかどうかが分からない。RQコードが世の中に普及することは間違いない。ただ、問題はスーパーマーケットに普及するかどうかだ。

例えば、1%のお客様のために莫大な投資をすることはない。だから、我々以外の人たちも息をひそめて、見てる人たちもいっぱいいると思う。

でも、間違いなくキャッシュレスに進む、その中で、キャッシュレスで決済の一つがQRコードでの決済になるので、その準備はしたい。

――スーパーマーケットの原理原則を作ったと言われるサミットが急成長しなかったのは何故ですか。

竹野 サミットがスーパーマーケットの優等生であったことは事実だとと思う。『日本スーパーマーケット原論』(安土敏1987年)という本が出て、皆さんから、サミットさんと言っていただいた。それはよくある話で、当社だけでなく名門と言われる、昔、良かった企業にはよくある話だ。

※安土敏氏は、当時、住友商事出身でサミット専務であった荒井伸也氏(1994年社長就任)のペンネームで、多くのスーパーマーケットの経営者に影響を与えた。なお、荒井氏は、映画『スーパーの女』(伊丹十三監督1996年)の原作となる『小説流通産業』(1981年)の著者でもある。

自分たちで自分の首を絞めていって、改革ができないとか、自分たちがルールだから、ルールを破ることができなくなる。どうなってくるかというと、どんどん内向きというか、冒険しなくなってくる。本当に、よくあることがサミットにも起きた。

歴代のマネジメントが、オペレーションを雑にしてもいいから、出店エリアを大阪とかに拡大していたら、売上規模だけならいまの倍はいったかもしれない。

ただ、きっちりとオペレーションをやっていこう、教科書どおりやっていこうというのがあったので、その制約で急拡大しなかったのだと思う。

個人的な見方だが、サミットは、例えば、売場面積約1650m2に対してバックヤードを約1150m2持っている。非生産部門をこれだけもっていると、売上10億円程度ではやれない。そういうこともあって、首都圏のような人が多いところに特化したビジネスモデルだったと感じる。

一方で、首都圏の中ではバックヤードの広さだとか、整然さが生産性を生み、標準化を生み、一定の利益を出せる。そういう意味では30億円くらいの売上がある店は、本当によく回って、利益がどんどん出てくる。だから、出店と利益の関係が裏腹だったと私は整理している。

――自ら考え行動する社員の育成でポイントはなんですか。

竹野 考え方というのは、やっぱり歴代の経営者が優秀で、会社を引っ張っていたと思う。私自身は優秀でもなんでもなくて、ただのサラリーマン社長だ。

一言でいってしまうと、「岡目八目」という言葉がある。当事者よりも第三者のほうが、冷静で客観的に物事を見れるみたいな感じで、この会社がどこに行けばいいのか、分かってるんだけど、当事者は分かってないというのが、ずっと、この会社を見ていて思った印象だ。

私がやったというよりは、私は、この会社が根づまりしているところを、掃除してあげてるだけだ。それが自分で考えて行動することにつながっている。

つまり社員は優秀なのに、マニュアルが先行したり、決まり事が先行して、価値を生み出せない。

私がサミットに来て、いま具体的にやっているのことは、こんなことだ。

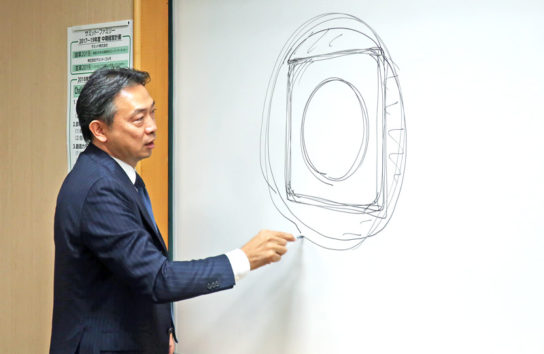

例えば、何かをやろうとした時、元が粗削りな四角いアイデアだとすると、角が立つ。誰かがアイデアを出すと、これまでのサミットは、これだと、いろんなリスクがあるとかで、どんどん角を切っていく。すごいアイデアでも角が落ちてしまう。

角を落としているうちに、アイデアが丸くなってしまう。元々のオリジナルは、いいアイデアであっても、丸くなって、差別化がない、同業他社と同じものになってしまう。

もしくは同業他社よりも小さくなってしまう。あるいは、角を落としているうちに同業他社よりも遅くなって、戦えなくなってしまう。これがサミットが停滞した一番の原因だと思う。

――具体的にどんな活動をしているのですか。

竹野 いま、何をやっているかというと、この四角のアイデアがあったら、みんなで知恵があるんだから、どうしたら、これが成功するかを考えようよと。

つまり、アイデアを膨らませて、角を囲む知恵をつける。四角のオリジナルのアイデアに弧をつけていけば、仕上がりは小さな丸ではなく、大きな丸となり、違いがでる。

これをスピード感をもってやればいいんだよということを、ずっといろんな会議で、説明している。頭の中に、いろんな事象で刷り込んでいっている。こういうことが、みんな分かってきた。

例えば、面白チラシ(例えば、商品を書かずに真っ白なチラシを配る施策)をやると言ったら、みんなは私(社長)の意見だと思ってないから、ボロクソに言うこともあった。

でも、やるということになったら、「こうやったらいいじゃない」「ああやったらいいじゃない」「こうしたら面白んじゃない」となる。みんなの想像を超えた限界値が認められたら、みんなが面白いアイデアを出した。

それが、いまの面白チラシになっている。面白チラシが面白いのは、私のアイデアをはるかに超えて、みんながアイデアを出しているからだ。

みんながアイデアを出して、最初のオリジナルから内側に行くんじゃなくて、外側に行く力を、サミットの人たちができるようになった。

これは私がやったんじゃなくて、みんながやるようになった。なので、非常に抽象的だが、こういうことをイメージして、会議とかをやってもらっている。これが自ら考えて行動する社員につながっている。

■竹野浩樹(たけの ひろき)氏の略歴

生年月日:1965年3月27日(東京出身)

1989年4月:住友商事入社

2010年4月:同社ブランド事業部長

2015年6月:サミット取締役常務執行役員

2016年6月:同社代表取締役社長就任(現任)

2018年6月:サミット・コルモ代表取締役社長(兼任)

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。