イオンの首都圏戦略/まいばすけっと、ネットスーパー、U.S.M.H事業を強化

2025年04月17日 10:52 / 経営

イオングループは2025年度以降、首都圏で「まいばすけっと」の積極的な出店、ネットスーパー「グリーンビーンズ」の拡大、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(以下:U.S.M.H)の事業強化を推進する。

<リアルとオンライン両面から首都圏事業強化と吉田社長>

※4月11日流通ニュース撮影

4月11日開催された決算会見で、吉田昭夫社長は「日本国内は、単身世帯の増加や人口減少トレンドの中で、市場環境は厳しさを増している。地方自治体の体力にも差があり、生活者ニーズと合わせ、より細かく地域を見る必要がある。

ローカルエリアは、エリア会社がさまざまなニーズに対応するため、マルチフォーマット化を進めてきた。一方で、首都圏は人口が流入し、国内の限られた成長市場の一つだ。グループ全体でリアルとオンライン両面から顧客ニーズに対応し、首都圏の食品シェアを圧倒的に引き上げたい」と方針を述べた。

まいばすけっと5000店舗体制へ

また、まいばすけっとについて、「(生活者との)近さとコンビニエンスストアに対し価格競争力があり、成長ポテンシャルが高い。現在約1200店舗だが、2030年度までに2500店舗に増やし、将来的には首都圏5000店舗体制を目指す」と意気込む。

ネットスーパー「グリーンビーンズ」は、2025年2月末で会員は51万人、30代以下の構成は34%以上、東京都会員構成は56%以上、バスケット単価は約1万円と成長している。トップバリュ売り上げ構成比は28%だという。

2026年2月末までに会員80万人、バスケット単価1万2000円まで拡大したい考え。

U.S.M.Hは26年度営業収益1兆円突破目指す

さらに、U.S.M.Hは2025年度からの中期経営計画で、2026年度(2027年2月期)営業収益1兆円突破を目標に掲げている。

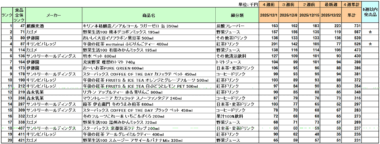

<2026年2月期各社業績予想>

| 企業名 | 営業収益 | 営業利益 |

|---|---|---|

| U.S.M.H | 9,798億円(20.8%増) | 110億円(84.0%増) |

| マルエツ | 4,216億円(5.1%増) | 76億円(0.7%増) |

| カスミ | 2,907億円(5.7%増) | 43億円(前期は1億1,600万円の赤字) |

| マックスバリュ関東 | 464億円(3.7%増) | 1億円(25%増) |

| いなげや | 2,200億円(145.8%増) | 22億円(1.4%増) |

大台突破へ向けて今期(2026年2月期)は、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東、いなげやの事業会社4社がいずれも増収を予想する。

マルエツは今期の営業収益は前期比5.1%増の4216億円、営業利益は0.7%増の76億円を予想。既存店売上高は3.2%増、客数1.2%増、客単価2.0%増を見込む。

マルエツの本間正治社長は前期について「客数の増加と一品単価の上昇等も踏まえて売上高は24カ月連続で伸長したが、地域の生活貢献度はまだまだ足りていない」と振り返った。

今期については「強まる生活防衛意識の高まりに対して『トップバリュ』『ベストプライス』を前年比で倍増する計画」。6店舗の新規出店を予定する。

<ベストプライスで生活防衛志向に対応>

※4月2日流通ニュース撮影

投資面では電子棚札の導入を加速。「当初は2026年度末に全店導入予定だったが、1年半前倒しをして、今年度の8月までに全店導入する」との方針。

カスミの今期の営業収益は5.7%増の2907億円、営業利益は43億円(前期は1億1600万円の赤字)を予想している。既存店売上高は4.3%増、客数2.2%増、客単価2.0%増の計画。

今期の黒字化を見据え、カスミの塚田英明社長は「課題は買上率の向上」とする。

そのため、「消費頻度の高い商品や販売点数の上位品は価格の引き下げや維持を行い、商品にはポイントを付与することで日常のお買い得感を追求し、買い上げ点数の向上を図る」という。

品ぞろえについては「トップバリュ」「eatime(イータイム)」などグループのPB商品やオリジナル商品の開発、地方商品の掘り起こしによって独自性を高めていく。

マックスバリュ関東、鮮度向上の実験店売上9.2%増

マックスバリュ関東の今期の営業収益は3.7%増の464億円、営業利益は25%増の1億円を見込む。既存店売上高は3.6%増、客数1.4%増、客単価2.2%増を計画。

島田諭社長によると、同社は「提供価値の進化」を掲げ、鮮度・接客・品ぞろえ・価格の4項目で突き抜けることを目指す。

鮮度向上では2024年10月に千葉県船橋市の「マックスバリュ新船橋店」を実験店として改装した。青果は鮮度の良い商品を見やすいよう陳列。鮮魚は、豊洲市場から直接仕入れたものを並べ、対面形式で切り身や刺身、寿司などにして販売する。

実験開始以降、青果は6.8%増、鮮魚は29.1%増になり、店舗全体の売上も9.2%増、客数も3.6%増と伸長。島田社長は「これらの数字は月を追うごとに増加しており、取り組みがお客様に伝わって支持を広げている」と手ごたえを感じている。

いなげやの今期は営業収益145.8%増の2200億円、営業利益1.4%増の22億円を予想(前期は10~2月の5カ月間の実績で計算)。既存店売上高は3.0%増、客数1.3%増、客単価1.7%増を計画。

本杉吉員社長は今期の取り組みについて「価格と価値の二極化への対応を推進する」と説明。具体的には「価格高騰が続いていた『青果部門』、若い人やシニアも含め購買頻度の高い『精肉部門』、伸びる余地がある『総菜部門』の3部門の改善に注力する」という。

取材・執筆 鹿野島智子、比木暁

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。