【連載】冷凍食品の現在と未来 第7回ナッシュほか/宅配冷食の需要拡大

2025年10月31日 15:00 / 経営

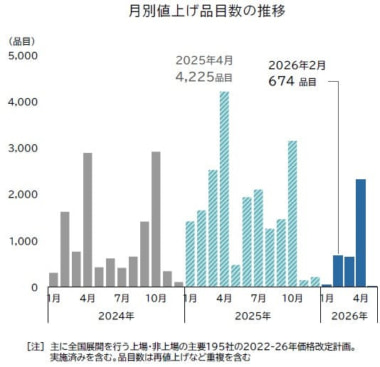

生活者のタイパ意識が高まる中で、小売店へ足を運ばずとも購入できる宅配冷食のニーズが若年層を中心に増えている。栄養バランスを考慮したワンプレート弁当をサブスクリプション形式で提供するナッシュをはじめ、近年需要の増えている介護食やベビーフードの需要を追った。

第6回霞ヶ関キャピタルはこちら

ナッシュはワンプレート弁当をサブスクで提供

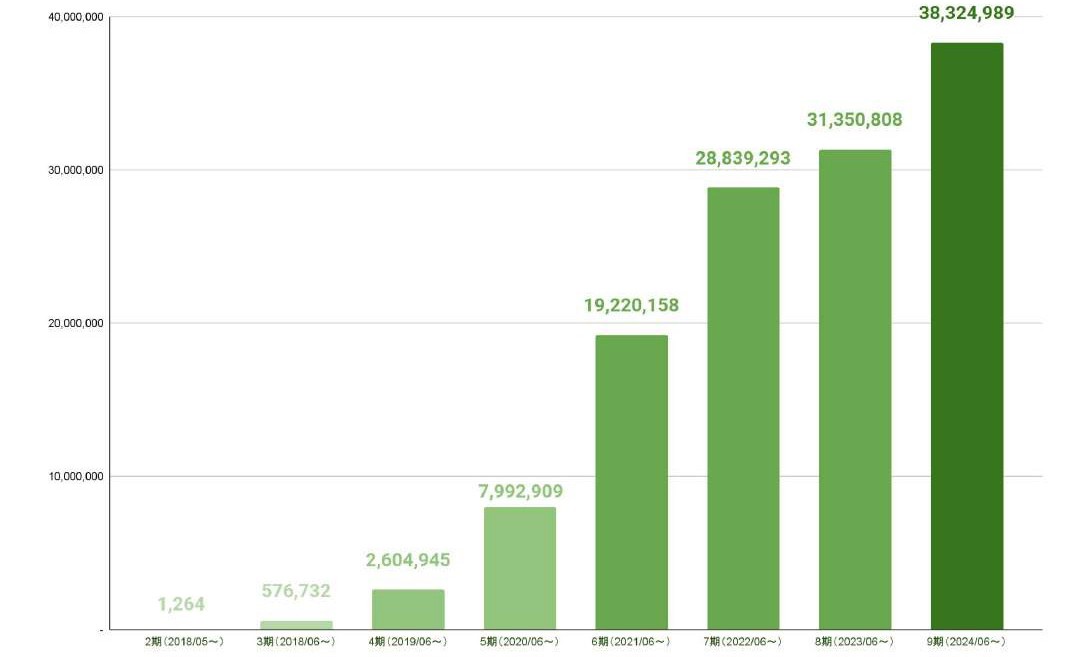

冷凍宅配弁当の製造業者であるナッシュでは、ワンプレートの弁当をサブスクリプション形式で定期配送している。社内には専属シェフや管理栄養士が在籍し、全メニューを糖質30g以下、塩分2.5g以下という独自の栄養基準で開発。ヘルシーかつ味も損なわない商品を提供する。電子レンジで温めるだけですぐに食べられるため、買物や調理、後片付けの手間を削減できるメリットを持つ。

商品の企画・開発から製造、販売、広告、CS、システム開発に至るまで、全て自社で運営。弁当は、兵庫県尼崎市内にある自社工場で全て生産し、徹底した内製化によって外注費を削減している。

毎月5品の新商品をリリースしており、現在は常時約100種類のメニューを用意。これまでには和食、中華、洋食など1000以上のメニューを開発し、2025年9月には、累計販売食数が1億4000万食を突破した。

全体のユーザー層は、20代~40代で約8割を占めており、世帯別では、単身・2人世帯が約8割に上る。特に人気が高いのはハンバーグ系の商品で、ランキング上位10位のうち5商品ほどを占めている。人気No.1商品は「オニオングリルハンバーグ」だという。

有名店とのコラボレーションも行い、CoCo壱番屋やたいめいけん、不二家など有名店とのコラボメニューも反響を集めている。4月には、愛犬の健康も守るドッグフードの新ブランド「nosh DOG」も立ち上げた。

どのようにして利用者が増えたのか。同社広報は「忙しい平日の夕食や在宅勤務時のランチに選ばれるケースが多く、時短ニーズ・健康志向・物価高への対応といった社会的背景が追い風となっています。当社はコロナ禍の前から本事業に着手しており、冷凍宅配×サブスク市場における先駆的存在として支持をいただいています」と語る。

現状、ナッシュのユーザー層は若年層や単身世帯・少人数世帯に偏っているが、より多くの客層を取り込むために、シニア層やファミリー層に対応した商品(幼児向けメニューや大人数世帯をターゲットにした大皿メニューなど)の開発が不可欠であると考え、検討を進めているという。

リアルでの販路拡大も図る。今年3月には初めて「あべのハルカス近鉄本店」(大阪市阿倍野区)にポップアップ店舗を出店。好評だったため、現在は「大丸梅田店」(同 北区)と「松坂屋⾼槻店」(大阪府高槻市)、「⼤宮高島屋」(さいたま市大宮区)にもポップアップ出店中だ(10月31日時点)。

取り扱い商品は、「オニオングリルハンバーグ」「回鍋肉」「ゆず香る!さっぱりおろしポン酢カツ」などの人気メニューをはじめ、和・洋・中のラインアップに加え、プレミアムラインの商品も用意。いずれも既存の人気メニューで、宅配への誘客につなげたい考え。年内には関東での催事出店も予定している。

ワタミは高齢者向けサービスが強み

一方、高齢者向け宅食サービスの先駆者としては「ワタミの宅食」があり、「病者・高齢者食宅配市場」で売上シェアNo.1を誇る(2010~2024年、出典「外食産業マーケティング便覧2011~2025」富士経済調べ)。毎日約21万食以上の弁当・総菜を配送している。2023年11月には累計販売数8億食を突破した。

高齢者向けの冷蔵品のメインユーザー層が主に70代以上であるのに対し、冷凍品は40~60代からの支持を集めている。

もともとは冷蔵弁当の配送が主体だったが、冷蔵品を配達できない地域でもサービスを広げるべく、補完事業として冷凍品の提供も開始。コロナ禍を経て、若年層を中心に宅配弁当のサービスが普及していることから、現在では自社EC「ワタミの宅食ダイレクト」を通じて冷食の販売に注力している。

冷凍総菜では、牛豚肉を2回に分けて丁寧に挽き、粘りが出るまでこねて滑らかな口当たりに仕上げた「ハンバーグデミグラスソース」や、大きめにカットした鶏もも肉・ごぼう・人参・蓮根・しいたけが入った食べ応えのある「筑前煮(加賀屋総料理長監修白だし使用)」などを取り扱う。

今年3月中旬には、イオンの冷食専門店「@FROZEN」限定で15品目を店頭販売した。

年齢を重ねると、筋力の衰えによって噛む力だけではなく、飲み込む力も低下する。特に高齢者の場合、買物に行けない・調理ができない・面倒に感じるといった事情から、不規則な食事の接種によって栄養バランスを崩してしまうこともあるという。

そこでワタミの宅食ダイレクトでは、2023年から冷凍の「介護食」も発売。固いものが食べにくいと感じる人向けに、見た目は普通食のまま、やわらかく、口の中でまとまりやすく仕上げた「やわらかおかず」や、固さ・飲みやすさに配慮した「ムース食」、「なめらかパン・なめらかゼリーがゆ」を用意した。

なお、ワタミが提供するムース食は、日本介護食品協議会の定めるユニバーサルデザインフード規格の区分3「舌でつぶせる」に適合しているという。

冷凍庫で保存がきくため、ライフスタイルに合わせたタイミングで食事を楽しむことが可能。電子レンジで温めるだけで手軽に利用できる点も顧客に評価されている。

生協は離乳食に注力

乳幼児食の選択肢としては、コープデリ生活協同組合連合会と日本生活協同組合連合会(日本生協連)が共同開発した乳幼児向け食品「CO-OP きらきらステップ」がある。子育て世帯の「手軽に手作りできる離乳食」へのニーズの高まりに応えて開発したもの。商品設計から月齢に応じた使い方まで、管理栄養士からのアドバイスも受けたという。

乳幼児向けの冷凍商品で、2017年3月より販売を開始したもの。商品は「離乳食以後向け」「幼児向け」などのカテゴリーに分けて取り扱う。実際に子育てをしている組合員モニターからの意見も商品開発に反映させた。パッケージ前面にアレルゲンや食塩相当量などの情報も分かりやすく表示。冷凍保存により素材の鮮度や栄養価を保ち、品質を維持できるというメリットもある。

乳幼児を育てる保護者の「できるだけ手作りしたいけれど、すべてを一から準備するのは難しい」という声に応え、下ごしらえなしですぐに使える「素材型」商品を中心に取りそろえる。子どもの月齢や発達段階に応じて、すりつぶしたり他の食材と組み合わせたりと、自由度が高く柔軟に調理できるようにした。

初めての離乳食作りに対する不安や悩みを抱える保護者は多く、「何を選べばいいかわからない」「手間がかかる」「栄養バランスが心配」といった声が多い。市販の離乳食はレトルトパウチやフリーズドライなどの常温品が多く、冷凍食品での配置がまだまだ少ないという事情もある。

こうした理由から、下ごしらえ不要ですぐに使える冷凍素材も展開している「きらきらステップ」シリーズを利用する人が多いと日本生協連の広報は分析している。「『これがあるから生協に入った』『これがなければ育児がもっと大変だった』といった先輩パパママの口コミや体験談も、利用の大きな後押しとなっています」(同広報)という。

現在では、宅配のみならず店舗でも購入したいといった利用者からの要望を受け、コープの店舗でも「きらきらステップ」シリーズの取扱品目を順次拡充している。また、忙しい家庭や外出先でも手軽に使えるよう、冷凍品だけでなく常温パウチもラインアップした。生協では引き続き、組合員からの要望が高い幼児向け商品などを開発していく方針だ。(【連載】冷凍食品の現在と未来 了)

取材・執筆 古川勝平

【連載】冷凍食品の現在と未来 第1回イオンリテール/専門店「@フローズン」が好調

【連載】冷凍食品の現在と未来 第2回日本アクセス/チン!するレストランが大ヒット

【連載】冷凍食品の現在と未来 第3回味の素冷凍食品/「ギョーザ」人気の秘密を探る

【連載】冷凍食品の現在と未来 第4回ローソン/冷凍おにぎりとパンで社会課題解決へ

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。