ローソン/竹増社長が「2025年のコンビニ」を解説

2018年10月16日 20:53 / 流通最前線トレンド&マーケティング

ローソンの竹増貞信社長は10月16日、幕張メッセで開催されたIoTなどの技術展示会「シーテックジャパン2018」で「ローソンが考える2025年のコンビニとは」をテーマに講演を行った。

コンビニ、ドラッグストア、食品スーパーなどリアル店舗の競合に加えて、ECや個人宅配を含めたECとリアル店舗の競争激化が進んでいる。

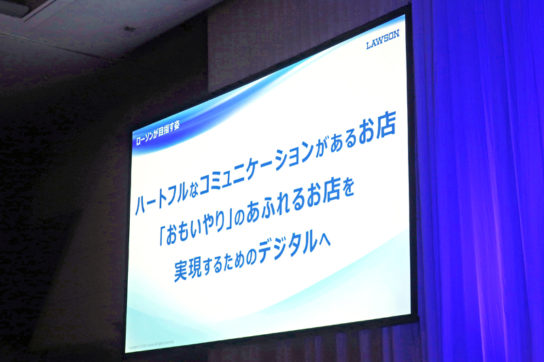

デジタルデバイスの進化により、一言も言葉を発することなく、買物したり一日を過ごす「無口な未来」が現実化する日も近いが、ローソンが目指す未来は会話のある「温かい未来」だ。

竹増社長は、デジタルと共存することで、ローソンを人間らしい暮らしを作る生活プラットフォームに進化させたいと語る。以下、講演要旨を掲載する。

コンビニエンスストアは、私がローソンに来た頃には飽和といわれていた。私自信も踊り場であることは全く否定しない。ローソンは成長の踊り場にある。ただ、いい踊り場にある。

ローソンは3年前に競合が合併したことで業界3位になっている。さまざなチャレンジをする時、業界1位の会社は失敗がしにくい。業界3位というポジションはやりたい放題だ。

ローソンはいろいろやるけど、まあ頑張れという声をよく聞いている。これは業界3位にいる、いいチャンスだと捉えている。

非常に厳しい競争の中にある小売業界の中で、ゲームチェンジャーに挑んでいくのが、今のローソンの立ち位置だ。

EC対リアルという構図の中で、これまではECかリアルかという構図だった。ECはこれからも成長すると思うが、皆さんが住む街に、ローソンの1万5000店のリアルな店舗がある。

デジタルが発展すればするほど、リアルの店舗が持つ価値、意味をもっと高めなくてはいけない。リアルの価値の向上を目指すためには、いまのローソンの形ではうまく商売が進められない。

さまざまな社会問題を解決することができれば、ローソンはまだ成長ができる。デジタルと共存する形で、デジタルを時に味方につけながら、リアルにあるお店の価値を高めていけるという思う。

デジタルデバイスの発達で朝起きてから寝るまで一言も言葉を発せずに生活できる未来が近づいてきている。でも、私は一言も言葉を発しないで生活できる無口な未来で過ごすことはできない。

やはり、人との関わりのある温かい未来で生活したいと思う。温かい未来の中で生きていく上で、その中核にローソンがいるために、デジタルデバイスでしっかりとリアルな店舗をサポートしていきたい。

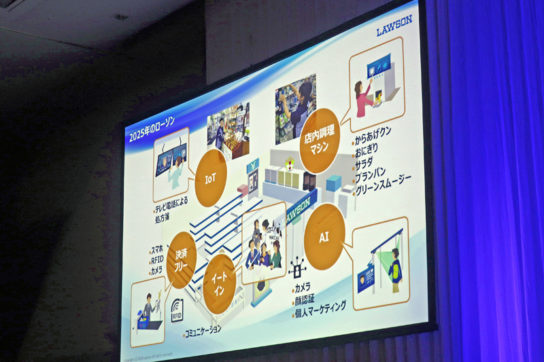

展示場に出した2025年のローソンは、カメラで顔認証があって、どういうお客様が来られたか、どういう購買履歴があるのか、どういうことが好きか、あるいは、デジタルでその日の体調を瞬時に測る。

そうするとお客様が来店した時の嗜好と体調の両方が瞬時に分かる。店内調理のマシンのところでオススメの料理を紹介したりできる。

我々が進めている店内調理、厨房併設店舗は今6000店を目指して展開している。やはりできたての価値のほかには代えがたい。こういったことにもチャレンジしたい。

そして、IoTですべての商品がインターネットにつながってくる。テレビ電話などのデバイスを使って健康相談もできる。栄養士、医者、登録販売士などがいる中で、健康にあった形の食事、薬まで処方ができるような店舗。

決済では手間をかけずにレジを通らずに帰れる仕組みを、顔認証の仕組みをと済手段をつなげて実現するお店を想定している。

この中で最も大事にしているのは、人が集まる場所にしたいということだ。イートインもひとつ象徴で、人が集まってフェーストゥフェイスの会話があるがのが、リアルの店が持つECにない本当の価値、意味だ。

ただし、温かいハートの部分が最近の社会情勢によってなかなか維持できなくなっている。この部分をしっかりとリアルのお店の意味として続けていきたい。

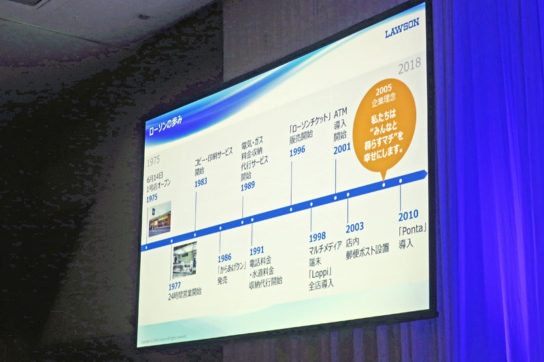

私は1969年に大阪府池田市に生まれた、池田市の隣町の豊中市にローソンの1号店が1975年にできた。その後、池田市、箕面市、大阪の北摂と言われれる場所にローソンは出店した。そのため、ローソンとの出会いは早かった。

1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災を経て、お客様のコンビニに対する認識も急速に変わってきた。

2014年にローソンに入社し、入社した頃は新浪会長がいて、店舗をどんどん回りなさいと言われていた。

自分の次男を連れて店舗回りをしていたが、子どもは何でもコンビニで買うことができ、商店街を知らないことに複雑な気持ちになっていた。

ある時、中学生と話す機会があって、中学生にどこのコンビニに行ってるかと尋ねたところ、ある一人の中学生が「僕は近くのコンビニではなくて、小さな時から通っているコンビニに行っている」という話を聞いた。

いつも同じ店員さんがいて、「今度は中学生になったの」とか、声をかけてくれる。よそのコンビニでは挨拶もないという話があった。

生まれた時からコンビニあるコンビニネイティブの世代が、人の温かさで自分の行くコンビニを選んでいる。これは自分の子供の頃の商店街と全く一緒だと思った。

この時初めて、私はローソンの事業理念「私たちは、みんなと暮らすマチ、を幸せにします。」が腹に落ちた。それ以来、私はコンビニですと、胸を張って生きていけるようになった。

ローソンに来て、いま5年目を迎えるが本当にコンビニの良さ、コンビニの可能性を感じている。

1号店ができた頃はあったら便利だけど、24時間営業するから隣町にできてくれた方がいいという声もあった。

その後、コピーサービス、電話・水道・電気・ガスの料金収納代行やローソンチケット販売、ATM導入などいろんな対応をし続け、そして震災を乗り越えて、いまや街の人からローソンはもうインフラだねと言われるところまで成長してきた。

まさにコンビニが変遷している。かつてのローソンのCMは、「開いてます。あなたローソン」で、開いていることに価値があった。

そういうところから、お客様のニーズを良く見て、約100m2の大きさだけは変えずに、商品もサービスもどんどん入れ替えてきた結果、震災もあり、いまや街のインフラになっている。

ここから、そこにある価値、リアルの価値を追求し続けて、街のプラットフォーム、生活のプラットフォームになっていかなければならない。そうすることが街の人々にもっともっと幸せを届けることになると思う。

では、生活プラットフォームとは何か、自治体の人口規模とサービス立地の可能性の関係から見てみよう。

生活プラットフォームが成立する条件として、一般総合病院は8000人から1万人いる自治体じゃないと成立しない。銀行は6500人から9500人の街に一つある。

学習塾は5500人から7500人、喫茶店は2500人から7500人の街のサイズで1店が成立するといわれている。どんどん街は小さくなっている中で、いろんな生活プラットフォームが維持できなくなっている。

一方で、コンビニは2000人で1店が成立する。要は2000人いる街であれば1店舗を出せるのが、我々のローソンだ。

このローソンに生活プラットフォームを集約すればいい。ローソン銀行も作った、あるいは店舗に遠隔診療を受けられれるシステムも導入している。

2000人に1店舗開けれられるローソンというビジネスモデルに対しては、いろんな生活プラットフォームを支えていける可能性があると考えている。

ただし、そういったことになるには、いろいろな課題もあるのも事実だ。

かつてテレビ番組の企画で、社長という身分を隠して、店舗で1週間働いたことがあるが、店舗の仕事はめちゃくちゃハードだ。

地方のお店では、お客さんとの濃密なコミュニケーションが行われていることも分かった。東京のお店では、あまりないかもしれないが、これが私たちの考えるハートフルなお店、思いやりのあるお店だ。

リアルの持つお店の意味として、こうしたお店を必ず残して行きたい。ただし、こういうお店のハート維持していくためには、乗り越えていかなくていけない社会課題がある。

いうまでもなく、人手不足の問題がある。また、ライフスタイルの変化もある。日本の女性の働く割合は数年前に、アメリカを超えている。それくらい日本の女性の社会進出は進んでいる。そして、超がつく高齢化社会を迎えている。

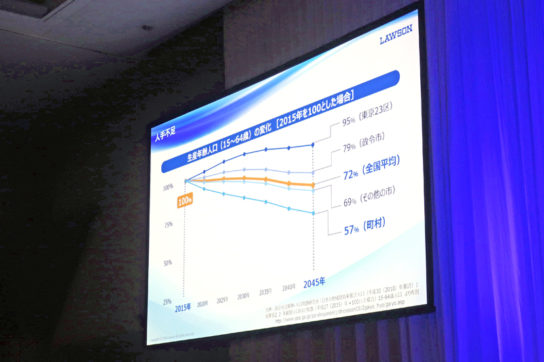

15~64歳の生産年齢人口の2045年までの予測推移を見ると、東京23区は人が集まってくるの2015年を100としても、95%くらいにとどまっている。

ただし、そのほかの都市というのは生産年齢人口はこの先増えることはなく、どんどん減っていく。

この人手不足をどうやって解決して、ハートフルなお店を残して、人間らしい暮らしの生活プラットフォームとして、ローソンが支えていくことになるのか。

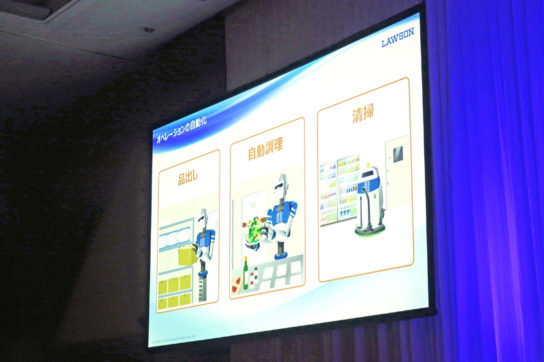

そこで、オペレーションの自動化が必要になる。品出し、自動調理、清掃といった業務は、いままであまり焦点が当たっていない。

我々もデジタル化、デジタル化と、ローソンで取り組んできているつもりだった。でも、これは分かりやすいところについつい取り組んでいた。

「レジが使いにくくてちょっと時間がかかっちゃう」ということで、いまも足元は、一生懸命、全店のレジを自動釣銭機付きの新POSレジに入れ替えている。

ただし、デジタルデバイスで省力化をすると、高校生や大学生のような若い人は、教えなくても勝手に使ってしまう。ところが、シニアの人に対しては、より難しくなってしまう。でも、使うと楽なので、これはやっている。

あるいは発注業務に時間がかかる。お店では目立つ非効率な仕事と思われている。これをAIを使って、セミオート発注システムというのを作ってみようじゃないかことで、これも作った。

でも、品出し、調理、清掃といった簡単にできそうな業務は、昭和の時代から、1975年の1号店オープン以来、床の清掃のスタイル、トイレ清掃のスタイルはほとんど変わっていない。

若い人からシニアの人まで、みんなできる業務は、ずっとおなじようにやられてきてると私は思っている。

でも、こういうみんなができる仕事に焦点を当てて、デジタルで代替していかないと、人手不足の中では、待ったなしの状況で、オペレーションができない。

こういったところをデジタルで対応して、ハートをもっと前面に出した生活プラットフォームにローソンもゲームチェンジしていきたい。

女性の社会進出、核家族の増加が進んでいる。日本はどの世代も核家族化が進んでいて、深夜のマーケットも核家族化が進んでいる。

ライフスタイルが変わり、女性の社会進出が進み、もっと女性が社会進出してくれないと我々も困る。

そういう中で、もっと近くのローソンでみなさんのライフスタイルを支えることができないのか。Eコマースもどんどん発達してきてる。デジタルももっと発達している。

Eコマースは家で待たなければいけない。仕事を終えて、保育園に行って、スーパーに行って、Eコマースを家で待って、子どもたちが「お腹が空いた、お母さん、ご飯まだ」という状況で、商品を待ってられない。

近くのローソンで必要なものが買えたら、もっともっと効率的なものがあったらといったニーズが今後も出てくる。

単身の家族は、もう原材料から作るような手間はかけられない。無駄も出したくない。近くのローソンを冷蔵庫替わり、あるいはキッチン替わりに使ってもらえる未来がすぐそこにある。

デジタルデバイスを使ってお店ですぐ料理を作る、体調に合わせて必要な料理を出す、あるいは、有名シェフの料理が全部のローソンで出せるようになるデジタルデバイスもあってもいいかもしれない。

高齢化が進む中で、ローソンの店舗を地域のコミュニティにし、ハートフルなコミュニケーションの場とするほか、デジタルデバイスを活用して、遠隔医療の提供なども行っていく。

これらのチャレンジには、ローソンだけでは立ち向かえない。デジタル化の根底に、身体・心の健康、ヒューマンファースト、地球へのやさしさという考え方が一致すれば、デジタル技術をもつ企業と、実店舗の活用を含めて、実証実験も行っていきたい。

店舗実験に至る前の段階として、2016年に品川にオープン・イノベーションセンターも開設している。これらの仕組みを使って、新たなチャレンジを皆さんとともに行っていきたい。

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。