気象データで商品需要を予測、製配販を最適化/日本気象協会技師、吉開朋弘氏

2017年12月21日 18:15 / 流通最前線トレンド&マーケティング

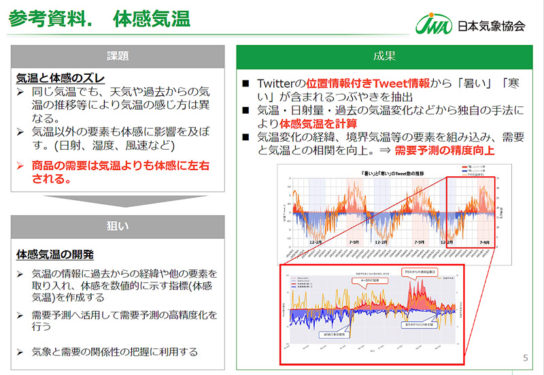

商品需要予測をするにあたり、日本気象協会では体感気温を重視している。商品の需要は気温よりも体感に左右されることに着目し、独自に体感気温を計算することで、需要予測の精度を向上させている。

ツイッターの位置情報付きツイート情報から「暑い」「寒い」が含まれるつぶやきを抽出し、気温・日射量・過去の気温変化などから独自の手法により体感気温を計算しているという。

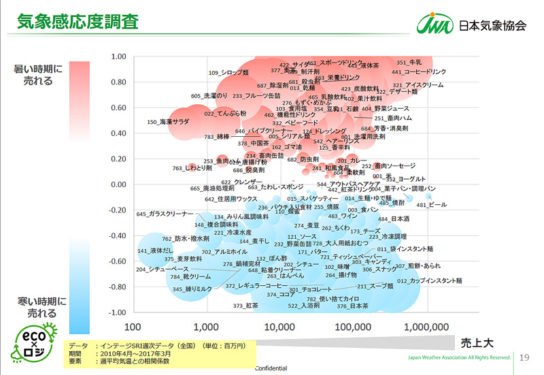

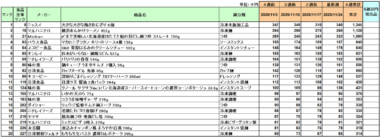

体感気温のほかに、商品の需要と気温の関係性を数値化した「気象感応度」という指標も開発した。インテージのSRI週次データも活用し、気温変化の影響が大きく、気温と売上の連動が多い商品を気象感応度が高い商品として分類した。

■気象予測を活用することで、臨機応変なWEB販促も可能に

体感気温、気象感応度を活用することで、小売業では販売促進計画の立案自体にも変化が生まれる。

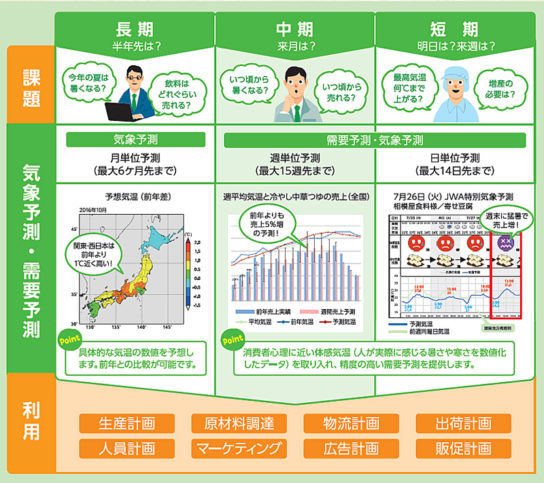

クリスマス、年末年始、バレンタイ、ゴールデンウイークなど、小売業は年間を通じて大きな販売促進策を実施するが、販売促進計画の立案は6か月前から行う企業が多い。

吉開氏は、「6か月という長期予測では、まだ精度に課題はあるが、月単位の中期予測の精度は高い。販売促進計画に気象データを掛け合わせることで、新たな販促計画を立案できる。より精度が高い、短期予測では1週間先までの天気・気温が予測できるため、WEBやメールを活用したデジタル販促では、実践的に活用できるデータとなる」と語る。

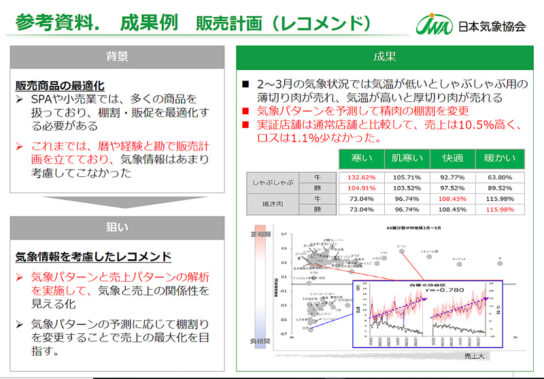

実証実験では、精肉売場の牛肉・豚肉で、中期予測を活用して「しゃぶしゃぶ用」と「焼肉用」の棚割りの変更時期を変えた。

気温が低いとしゃぶしゃぶ用の薄切り肉が売れ、気温が高いと厚切り肉が売れる特性と気象パターンを掛け合わせて棚割り変更の時期を決定したところ、実証店舗は通常店舗と比較して、売上は10.5%高くなり、ロスが1.1%減少したという。

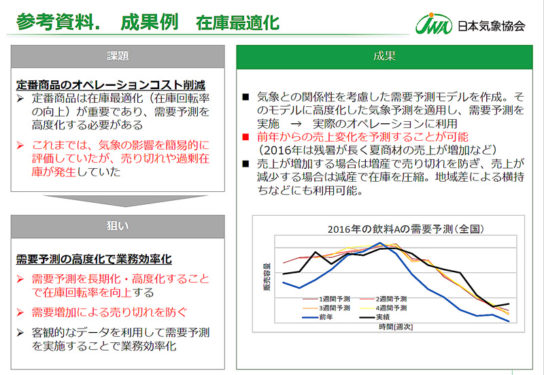

また、需要予測では、生産計画まで踏み込むことができるため、生産、在庫、配送といった各流通段階でオペレーションを変えることができる。

飲料メーカーのA社は、2016年に残暑が長い中期予測を活用し、通常では行わない盛夏商品の増産を実施し、欠品を回避することに成功したという。

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した

B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。